Avion ultraléger évolué Rans S-6ES Coyote II

Cargair Ltée

Rougemont (Québec)

Le Bureau de la sécurité des transports du Canada (BST) a enquêté sur cet événement dans le but de promouvoir la sécurité des transports. Le Bureau n’est pas habilité à attribuer ni à déterminer les responsabilités civiles ou pénales. Le présent rapport n’est pas créé pour être utilisé dans le contexte d’une procédure judiciaire, disciplinaire ou autre. Voir Propriété et utilisation du contenu. Les pronoms et les titres de poste masculins peuvent être utilisés pour désigner tous les genres afin de respecter la Loi sur le Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports (L.C. 1989, ch. 3).

Contexte

L’avion ultra‑léger de type évolué Rans S-6ES Coyote II (immatriculation C‑IIJJ, numéro de série 06041577) effectuait un vol de plaisance dans le secteur de Rougemont (Québec), avec 2 personnes à bord. L’avion avait été acheté le 9 janvier 2019, et son nouveau propriétaire prévoyait suivre la formation pour obtenir un permis de pilote – avion ultra-léger. Le pilote dans l’événement à l’étude, un ami du propriétaire, avait effectué quelques vols sur cet avion depuis l’acquisition. De plus, des travaux de maintenance mineurs avaient été effectués sur l’avion après l’acquisition.

Déroulement du vol

Le matin du 1er juillet 2019, le pilote et le propriétaire se sont rendus en automobile à l’aérodrome de St-Hyacinthe (CSU3) (Québec), où se trouvait l’avion à l’étude. Vers 9 h 50Note de bas de page 1, le pilote, seul à bord, a décollé de l’aérodrome de CSU3 à destination de sa piste privée, située à environ 5 milles marins (NM) à l’est de l’aéroport de St-Jean (CYJN) (Québec). Il a effectué un vol selon les règles de vol à vue (VFR), qui s’est déroulé sans incident. Pendant ce temps, le propriétaire a pris la route pour rejoindre le pilote à sa piste privée dans le but d’effectuer un vol de plaisance.

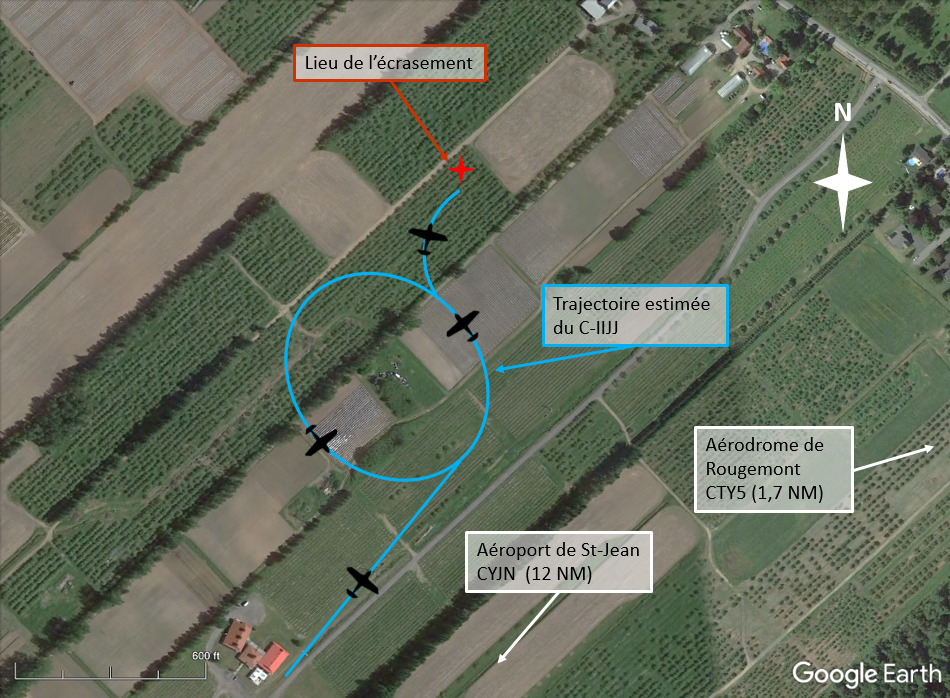

Vers 11 h 25, le pilote a décollé de sa piste privée pour un vol VFR local dans le secteur de Rougemont, avec le propriétaire comme passager. Vers 11 h 33, l’avion aurait survolé un verger à Rougemont à basse altitude (c.-à-d. moins de 200 pieds au-dessus du sol) en tournant dans le sens antihoraire. Vers 11 h 35, l’avion a changé de sens et a tourné en direction nord-est. Il a perdu de l'altitude et s'est écrasé dans les arbres du verger (figure 1). Les 2 occupants ont subi des blessures mortelles. Aucun signal provenant de la radiobalise de repérage d’urgence (ELT) n’a été capté.

Une personne qui se trouvait à proximité du lieu de l’accident a rapidement appelé les services d’urgence en composant le 9-1-1. Les premiers intervenants sont arrivés sur les lieux à 11 h 49.

Renseignements météorologiques

Selon le message d’observation météorologique régulière d’aérodrome (METAR) émis à 11 h pour l’aéroport de St‑Hubert (CYHU) (Québec), situé à 15 NM au nord‑ouest du lieu de l’accident, les conditions météorologiques étaient propices pour effectuer ce vol VFR et n’ont pas été retenues comme facteur contributif à cet accident.

Renseignements sur le pilote

Le pilote détenait un permis de pilote − avion ultra-léger valide, délivré le 9 mai 2016, et un certificat médical de catégorie 3 valide. Le pilote respectait les exigences de l’article 401.55 du Règlement de l’aviation canadien (RAC) concernant l’annotation de la qualification permettant le transport de passagers.

Le pilote effectuait souvent des vols de plaisance dans la région. Depuis 2016, il avait accumulé plus de 600 heures de vol sur des avions ultra-légers. Au cours des mois précédant l’événement à l’étude, il avait effectué quelques vols aux commandes de l’avion à l’étude. Cependant, l’enquête n’a pas pu déterminer combien d’heures de vol le pilote avait accumulées sur ce type d’aéronef.

Selon l’enquête, rien ne laisse croire que la fatigue ou d’autres facteurs physiologiques aient pu nuire au rendement du pilote.

Renseignements sur l’aéronef

L’aéronef Rans S-6ES Coyote II est un avion ultra-léger biplace de type évolué à voilure haute, fabriqué en tubes métalliques et en toile. L’aéronef a été construit aux États-Unis en 2008. Il a été importé au Canada au début de 2009 et inspecté par un représentant de Rans, car il n’avait pas encore volé. Le constructeur a ensuite émis un certificat de conformité le 4 mai 2009. Lors de son achat le 9 janvier 2019, le carnet technique de l’aéronef indiquait que l’aéronef avait accumulé 336 heures de vol depuis sa fabrication.

D’après la demande d’immatriculation présentée à Transports Canada, l’avion avait une masse maximale au décollage de 1100 livres, une masse à vide de 600 livres et une vitesse de décrochage de 42 mi/h.

L’enquête n’a pas pu déterminer la quantité de carburant à bord lors du décollage. Toutefois, selon les calculs du BST, le pilote disposait d’environ 66 livres pour le carburant avant d’atteindre la masse maximale au décollage, soit un peu plus que la moitié de la capacité totale (108 livres) des réservoirs.

L’aéronef était doté d’un moteur Rotax 912 UL (numéro de série 4405286) fabriqué par Bombardier Recreational Products (BRP). Il s’agit d’un moteur à 4 temps et à 4 cylindres à refroidissement par liquide et par air, qui développe une puissance de 80 hp à un régime maximal de 5800 tr/min.

L’entretien d’un avion ultra-léger peut être effectué par son propriétaire, qui doit suivre le programme de maintenance indiqué par le constructeur. Le propriétaire doit aussi tenir des dossiers portant sur la maintenance de l’avionNote de bas de page 2. Selon le carnet technique de l’aéronef, la dernière inspection avait été effectuée le 1er septembre 2018, et les bougies avaient été changées en janvier 2019, avant l’acquisition de l’avion par le propriétaire dans l’événement à l’étude. Selon l’information recueillie, des travaux de maintenance mineurs sur les carburateurs auraient été effectués au printemps 2019 par le nouveau propriétaire, mais n’ont pas été inscrits dans le carnet. Des vols auraient aussi été effectués après janvier 2019, sans être inscrits eux non plus dans le carnet de l’appareil.

L’aéronef ne présentait aucune anomalie connue avant le vol à l’étude.

Site de l’accident et examen de l’épave

L’aéronef a percuté 2 rangées d’arbres du verger et s’est immobilisé en direction nord-ouest dans la 3e rangée, lorsque les ailes ont heurté les arbres. La trajectoire exacte de l’aéronef n’a pas pu être déterminée, car l’aéronef n’était pas équipé d’un enregistreur de données de vol, et il n'était pas tenu d'en avoir en vertu de la réglementation en vigueur.

Les réservoirs de carburant situés dans les ailes ont été endommagés, ce qui a causé un petit déversement de carburant. À l’arrivée des enquêteurs du BST, les réservoirs contenaient encore du carburant de type automobile, conforme à ce type de moteur. Les conduits d’alimentation ainsi que les filtres et les carburateurs contenaient du carburant clair, exempt de contaminants. Les 3 pales de l’hélice étaient endommagées : une était repliée sous le nez de l’appareil, une autre était rompue et repliée vers l’avant, et la troisième était endommagée, mais encore en place et droite.

Le moteur Rotax 912 UL ne présentait que peu de dommages : une tête de cylindre a été endommagée par l’impact avec un tronc d’arbre sur le côté avant-gauche. Le moteur a été envoyé au Laboratoire d’ingénierie du BST, à Ottawa (Ontario), aux fins d’analyse. Aucun bris interne du moteur préaccident ou postaccident n’a été observé lors de l’analyse. Les dommages à l’hélice ne démontraient pas les signes caractéristiques d’un impact avec rotation à haut régime. L’enquête n’a toutefois pas permis de déterminer si le moteur produisait de la puissance lors de l’impact.

Les dommages aux ailes et à la structure étaient la conséquence de l’impact et du travail des premiers intervenants.

Système de positionnement mondial

L’avion à l’étude était équipé d’un système de positionnement mondial (GPS) portatif. Celui-ci a été retrouvé intact et envoyé au Laboratoire d’ingénierie pour en extraire les données. Puisque la fonction de suivi de vol n’avait pas été sélectionnée, aucune donnée concrèteNote de bas de page 3 concernant le vol en question n’a pu être analysée.

Radiobalise de repérage d’urgence

Même si la réglementationNote de bas de page 4 ne l’exigeait pas, puisqu’il s’agissait d’un ultra-léger, l’avion à l’étude était équipé d’une ELT de 121,5 MHz/243 MHz. Toutefois, aucune activité de maintenance n’avait été documentée dans le carnet de route de l’aéronef.

Mis à part le câble coaxial relié à l’antenne qui était détaché, la radiobalise a été retrouvée intacte. Un examen a permis de constater qu’elle n’était plus conforme aux normes de transmission et que les interrupteurs inertiels (G-switch) étaient défectueux. Les batteries n’avaient pas dépassé leur date d’expiration, mais elles n’avaient plus de charge.

Vol à basse altitude

L’aéronef aurait survolé un verger et un champ à très basse altitude (moins de 200 pieds au-dessus du sol), passant juste au-dessus des arbres. Le RAC stipule qu’il est interdit de voler, « à une distance inférieure à 500 pieds de toute personne, tout navire, tout véhicule ou toute structureNote de bas de page 5 ». Cette distance de 500 pieds s’applique sur le plan vertical et sur le plan horizontal. Il est donc permis de voler à moins de 200 pieds au-dessus du sol, à la condition d’être à plus de 500 pieds sur le plan horizontal de toute personne, tout navire ou toute structure.

Toutefois, on sait que voler intentionnellement à basse altitude augmente les risques d’accident. Le RAC et d’autres publications mentionnent précisément ces risques. Par ailleurs, le BST a récemment enquêté sur plusieurs événementsNote de bas de page 6 pour lesquels cette manœuvre avait été identifiée comme faisant partie des facteurs contributifs.

En vertu du RAC, « il est interdit d’utiliser un aéronef d’une manière imprudente ou négligente qui constitue ou est susceptible de constituer un danger pour la vie ou les biens d’autruiNote de bas de page 7 ».

Le constructeur du moteur inclut la mise en garde ci-dessous dans son manuel d’utilisation [traduction] :

ATTENTION

[…] Ne jamais piloter un aéronef équipé de ce moteur à des endroits, vitesses, altitudes ou dans toutes autres situations qui ne permettent pas de réussir un atterrissage sans puissance à la suite d’un arrêt soudain du moteurNote de bas de page 8.

Dans certaines circonstances, un pilote peut décider, pour diverses raisons, d'effectuer des survols autour d'un point d'intérêt au sol. Si son attention est entièrement retenue par l'observation de cet objectif au sol, le pilote peut négliger le contrôle de la vitesse, le contrôle de l'inclinaison et l'augmentation du facteur de charge. De plus, le champ visuel du pilote est réduit à basse altitude. Par conséquent, le pilote a moins de temps pour manœuvrer et éviter les obstacles ainsi que le relief. Il est aussi reconnu que le vol à basse altitude réduit la marge de sécurité en cas de panne de moteur, de perte de maîtrise ou de tout autre imprévu, tout en augmentant le risque d'impact avec le sol ou avec un obstacle.

Messages de sécurité

Manœuvrer un aéronef à basse altitude laisse peu de marge d’erreur au pilote et augmente le risque de ne pas disposer de suffisamment de temps pour gérer une urgence. Par conséquent, il est important que les pilotes respectent la réglementation et toute mise en garde dans le manuel d’utilisation en ce qui a trait à l’altitude minimale.

Bien que cela n’ait pas eu de conséquences sur l’aboutissement de l’événement présent, une ELT n’étant pas en état d’émettre un signal expose les équipages de conduite et les passagers à des risques de retard des opérations de recherche et sauvetage. Par conséquent, lorsqu’une ELT est installée à bord d’un aéronef, il est important qu’elle soit entretenue et vérifiée afin de s’assurer qu’elle fonctionne comme prévu.

Le présent rapport conclut l'enquête du Bureau de la sécurité des transports du Canada sur cet événement. Le Bureau a autorisé la publication de ce rapport le . Il a été officiellement publié le .