Guimbal Cabri G2 (hélicoptère), C-GSYN

Synergy Aviation Ltd.

Lac Wachigabau (Québec)

Le Bureau de la sécurité des transports du Canada (BST) a enquêté sur cet événement dans le but de promouvoir la sécurité des transports. Le Bureau n’est pas habilité à attribuer ni à déterminer les responsabilités civiles ou pénales. Le présent rapport n’est pas créé pour être utilisé dans le contexte d’une procédure judiciaire, disciplinaire ou autre. Voir Propriété et utilisation du contenu. Les pronoms et les titres de poste masculins peuvent être utilisés pour désigner tous les genres afin de respecter la Loi sur le Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports (L.C. 1989, ch. 3).

Résumé

Le 8 octobre 2021, à 10 h 30 (heure avancée de l’Est), un hélicoptère Guimbal Cabri G2 (immatriculation C-GSYN, numéro de série 1176), exploité par Synergy Aviation Ltd., a décollé d’une zone de rassemblement à Chapais (Québec), à 12 milles marins à l’ouest de l’aéroport de Chibougamau/Chapais (CYMT) (Québec). Le pilote était le seul occupant à bord de l’aéronef, qui s’est dirigé vers le sud-ouest en direction du lac Wachigabau (Québec) pour effectuer des levés géophysiques aéroportés.

Vers 11 h 44, en volant à basse altitude au-dessus du lac Wachigabau, l’hélicoptère a heurté la surface du lac, s’est renversé et a commencé à couler. Le pilote a subi de graves blessures à la suite de l’impact, mais il a procédé à une évacuation subaquatique et a nagé jusqu’à la rive. Aucun signal de détresse de la radiobalise de repérage d’urgence n’a été capté par le système Cospas-Sarsat. À 14 h 02, le gestionnaire des opérations de Synergy Aviation Ltd. a appelé le Centre conjoint de coordination de sauvetage à Trenton (Ontario) pour signaler l’accident. Le pilote a été secouru par un hélicoptère des Forces armées canadiennes à 16 h 41 et a été transporté à l’hôpital de Chibougamau.

1.0 Renseignements de base

Transports Canada (TC) définit comme suit un impact sans perte de contrôle :

Événement au cours duquel un aéronef en vol contrôlé est conduit contre le relief, l’eau ou un obstacle, sans que l’équipage ne se doute de la tragédie sur le point de se produire Note de bas de page 1.

1.1 Déroulement du vol

Le matin du 8 octobre 2021, l’hélicoptère Guimbal Cabri G2 de Synergy Aviation Ltd. (Synergy) se trouvait dans une zone de rassemblement à Chapais (Québec), à 12 milles marins (NM) à l’ouest de l’aéroport de Chibougamau/Chapais (CYMT) (Québec). Le pilote devait effectuer des travaux aériens pour un client, Novatem Inc. (Novatem), une entreprise canadienne spécialisée dans les levés géophysiques aéroportés Note de bas de page 2.

Ce matin-là, le pilote a été chargé d’effectuer un levé géophysique à basse altitude dans les environs du lac Wachigabau (Québec), situé à 56 NM au sud-ouest de CYMT. Le mandat comprenait 2 vols de levés avec escales d’avitaillement et 1 vol en transit vers l’aéroport d’Amos/Magny (CYEY) (Québec) pour la maintenance de l’hélicoptère. Après un bref retard dû au brouillard, le pilote a indiqué ses intentions à la préposée au suivi des vols de l’entreprise, a enfilé son vêtement de flottaison individuel (VFI) et a quitté la zone de rassemblement à 10 h 30 Note de bas de page 3. Le pilote était seul à bord de l’hélicoptère. La partie du vol en direction du bloc de levé Note de bas de page 4, entre 500 et 1000 pieds au-dessus du sol (AGL), s’est déroulée sans incident.

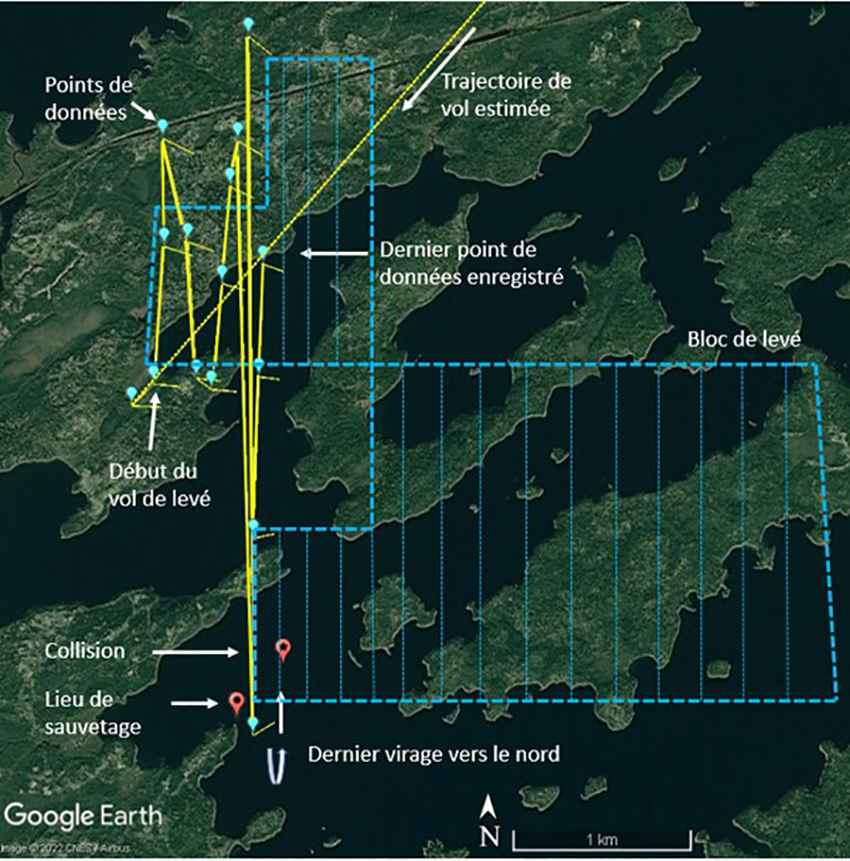

Le pilote est arrivé au bloc de levé vers 11 h 13. La région entourant le lac Wachigabau est inhabitée et le pilote a dû survoler à la fois des zones fortement boisées et de grands plans d’eau. Le pilote est descendu à la hauteur d’exécution du levé, qui était inférieure à 100 pieds AGL, a positionné l’hélicoptère sur le bord ouest du bloc de levé et a commencé le levé en suivant des lignes nord–sud. Pour assurer la précision de l’espacement entre chaque ligne, le pilote s’est fié au moniteur de levés aéromagnétiques de Novatem. Lorsque l’aéronef se déplaçait vers l’est à l’intérieur du bloc de levé, le vol devait être effectué au-dessus de vastes zones du lac conformément aux lignes de la grille de levé. Les points de données de vol enregistrés de l’hélicoptère et la trajectoire de vol estimée sont présentés à la figure 1.

* En raison de l’espacement étroit entre les segments du levé, il est difficile d’illustrer la trajectoire de vol estimée après le dernier point de données enregistré. Toutefois, l’enquête a permis de confirmer que l’hélicoptère a continué de voler jusqu’au bord sud du bloc avant d’effectuer un virage et de se diriger vers le nord.

À 11 h 44, le pilote avait effectué un virage à gauche au-dessus de l’eau à environ 1200 pieds de la rive ouest et commençait à effectuer un segment en direction nord. Le pilote a manœuvré l’hélicoptère pour corriger la trajectoire du vol afin d’assurer un alignement adéquat et un espacement latéral sur le segment. Au cours de cette correction de trajectoire, l’hélicoptère est descendu, a heurté la surface du lac et s’est renversé. L’équipement de flottaison d’urgence ne s’est pas activé et les flotteurs ne se sont pas gonflés; le poste de pilotage a immédiatement été inondé d’eau et l’hélicoptère a commencé à coulerNote de bas de page 5. Le VFI du pilote s’est automatiquement gonflé sous l’eau alors qu’il portait encore sa ceinture sous-abdominale et sa ceinture-baudrier à 4 points. Malgré son choc initial et sa surprise, le pilote a réussi, en dépit d’une mobilité réduite causée par le VFI gonflé, à détacher et à démêler la ceinture sous-abdominale et la ceinture-baudrier, à débrancher le cordon de communication de son casque et à sortir de l’hélicoptère.

Après avoir rejoint la surface de l’eau, le pilote a saisi son sac de vol et le sac de son casque, qui flottaient près de lui, et a commencé à nager jusqu’à la rive la plus proche, qui se trouvait à plus de 1400 pieds. Après environ 40 minutes, le pilote a atteint la rive et a entamé des activités de survie. Il a notamment fait un feu et fait sécher ses vêtements et son téléphone cellulaire. L’équipement de survie avait coulé avec l’hélicoptère.

À 12 h 43, le téléphone cellulaire du pilote avait suffisamment séché pour prendre des photos. À 13 h 22, le pilote a reçu des messages textes du gestionnaire des opérations de Synergy et de la préposée au suivi des vols, ainsi que du technicien de Novatem. Le pilote a répondu et les a informés de la situation.

À 14 h 02, le gestionnaire des opérations de Synergy a avisé le Centre conjoint de coordination de sauvetage (JRCC) à Trenton (Ontario), qui a lancé une opération de recherche et sauvetage. Le pilote a été localisé à 16 h 10 par un aéronef CC-130 Hercules. À 16 h 41, un hélicoptère CH-146 Griffon a secouru le pilote et l’a emmené à l’hôpital de Chibougamau.

Aucun signal de détresse de la radiobalise de repérage d’urgence (ELT) n’a été capté par le système Cospas-Sarsat.

1.2 Personnes blessées

Le pilote était seul à bord de l’hélicoptère. Le tableau 1 décrit la gravité des blessures subies.

| Gravité des blessures | Membres d’équipage | Passagers | Personnes ne se trouvant pas à bord de l’aéronef | Total selon la gravité des blessures |

|---|---|---|---|---|

| Mortelles | 0 | – | – | 0 |

| Graves | 1 | – | – | 1 |

| Légères | 0 | – | – | 0 |

| Total des personnes blessées | 1 | – | – | 1 |

1.3 Dommages à l’aéronef

L’hélicoptère a coulé et n’a pas été récupéré. Par conséquent, l’étendue des dommages causés à l’hélicoptère est inconnue.

1.4 Autres dommages

Il se peut que du carburant et du pétrole aient été rejetés dans le lac; cependant, la quantité exacte de chacun n’a pas pu être déterminée.

1.5 Renseignements sur le personnel

| Licence de pilote | Licence de pilote professionnel – hélicoptère |

|---|---|

| Date d’expiration du certificat médical | 1er avril 2022 |

| Heures totales de vol | 407 |

| Heures de vol à titre de commandant de bord | 322 |

| Heures de vol sur type | 235 |

| Heures de vol au cours des 7 jours précédant l’événement | 17,6 |

| Heures de service avant l’événement | 3,5 |

| Heures hors service avant la période de travail | 13 |

Le pilote était titulaire d’une licence de pilote professionnel – hélicoptère qu’il avait obtenue par l’entremise de Synergy Flight Training Inc. en octobre 2018. Le pilote détenait un certificat médical valide et avait l’annotation pour piloter des hélicoptères Bell 206, Guimbal Cabri G2 et Robinson R44. Il a travaillé pour une autre compagnie d’hélicoptères pendant 16 mois avant d’être embauché comme pilote débutantNote de bas de page 6 chez Synergy en juillet 2020.

Sa formation périodique à bord de l’hélicoptère Guimbal Cabri G2 a été effectuée le 30 mars 2021, et son contrôle de la compétence du pilote avait eu lieu le 29 septembre 2021 à bord d’un hélicoptère Robinson R44. Le pilote était titulaire de la licence et des qualifications appropriées pour le vol, conformément à la réglementation en vigueur.

En avril 2021, le pilote avait été chargé d’un premier mandat dans le cadre du même contrat conclu entre Synergy et Novatem. À ce moment-là, il comptait environ 240 heures totales de vol et avait effectué 74 heures de vol additionnelles dans le cadre du mandat. Au moment de l’événement, qui était son deuxième mandat aux fins du contrat, il avait accumulé 407 heures totales de vol, dont 322 heures à titre de commandant de bord.

D’après un examen de l’horaire de travail et de repos du pilote, rien n’indique que la fatigue a nui au rendement du pilote.

1.6 Renseignements sur l’aéronef

1.6.1 Généralités

| Constructeur | Hélicoptères Guimbal |

|---|---|

| Type, modèle et immatriculation | Cabri G2, C-GSYN |

| Année de construction | 2016 |

| Numéro de série | 1176 |

| Date d’émission du certificat de navigabilité / permis de vol | 1er décembre 2017 |

| Total d’heures de vol cellule | 2227 heures |

| Type de moteur (nombre) | Lycoming O-360-J2A (1) |

| Type de rotor (nombre de pales) | Entièrement articulé, semi-rigide (3) |

| Masse maximale autorisée au décollage | 1543 lb (700 kg) |

| Type(s) de carburant recommandé(s) | AVGAS 100LL – UL91, Premium MOGAS |

| Type de carburant utilisé | AVGAS 100LL |

L’hélicoptère à l’étude a été fabriqué en 2016 par Hélicoptères Guimbal en France. Il a été importé au Canada et le Cabri G2 a reçu un certificat de type de TC en février 2017. Il s’agit d’un hélicoptère monomoteur à pistons de 2 places avec une autonomie d’environ 4,5 heures. Les principales caractéristiques comprennent une structure entièrement composite; un rotor principal semi-rigide et entièrement articulé à 3 pales composites; un rotor de queue caréné (fenestron); un réservoir carburant résistant aux impacts; et des sièges résistants aux impacts à absorption d’énergie (figure 2).

Le carnet de route de l’aéronef n’a pas été retrouvé. Les dossiers techniques qui ont été examinés n’ont révélé aucune lacune consignée avant l’événement. L’hélicoptère était entretenu selon un calendrier de maintenance approuvé par TC. Les dernières pages copiées du carnet de route à la disposition de l’entreprise indiquaient qu’une inspection à intervalles de 50 heures avait été effectuée le 22 septembre 2021. Les dossiers indiquaient également que la masse et le centre de gravité respectaient les limites prescrites. Le pilote dans l’événement à l’étude n’a signalé aucune défectuosité ou défaillance pendant le vol à l’étude.

1.6.2 Équipement de levés aéromagnétiques de Novatem

L’équipement de levés aéromagnétiquesNote de bas de page 7 de Novatem comprenait un boîtier d’analyseur, une batterie, un clavier, un moniteur et un capteur de magnétomètre qui était placé sur une perche (aussi appelée « aiguillon ») et monté sur le nez de l’hélicoptère. L’installation de l’aiguillon et de ses dispositions structurelles a été approuvée en vertu du certificat de type supplémentaire (CTS) SH20-14, délivré à Novatem par TC le 1er mai 2020. L’aiguillon avait un système de positionnement mondial (GPS) interne et externe et affichait l’altitude GPS en mètres au-dessus du niveau de la mer (ASL), mais il n’indiquait pas la hauteur au-dessus du sol parce que l’hélicoptère n’était pas muni d’un altimètre radar ou d’un laserNote de bas de page 8.

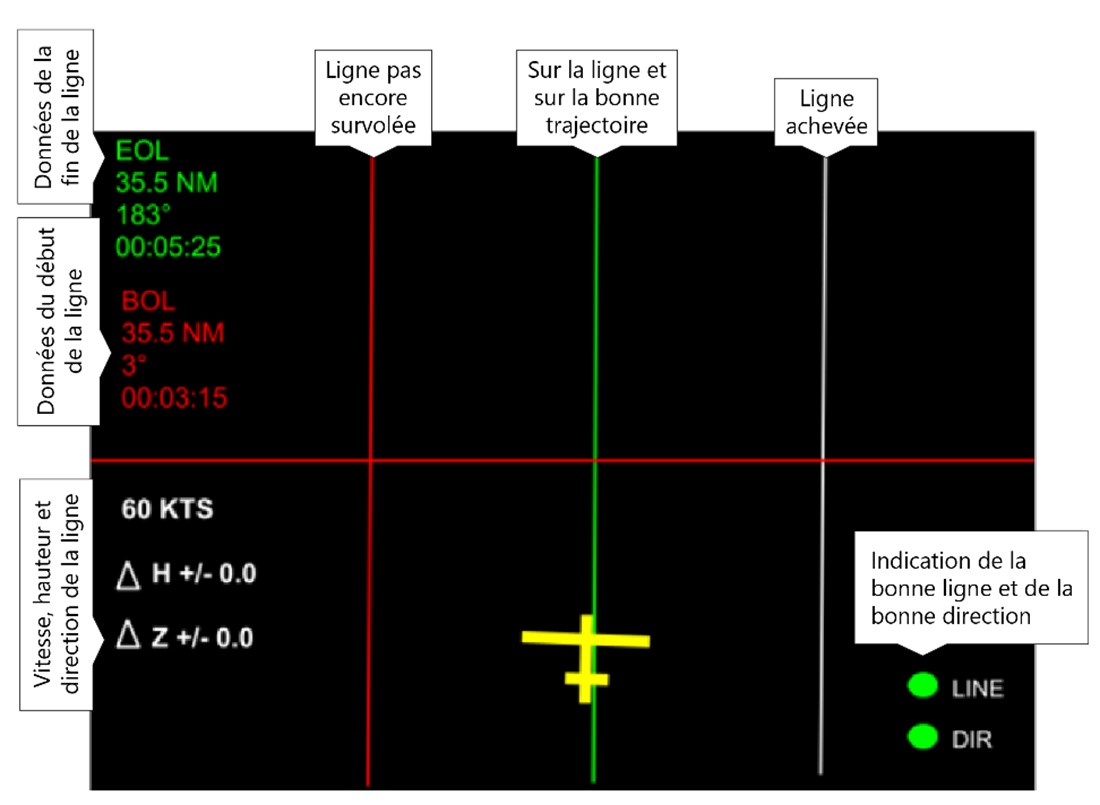

Un altimètre barométriqueNote de bas de page 9 conventionnel était le seul instrument à bord qui fournissait une indication utilisable de l’altitude de l’hélicoptèreNote de bas de page 10. Le moniteur de levé aéromagnétique de Novatem, monté à droite de la console directement devant le pilote, affichait les blocs de levé et la trajectoire de vol (figure 3).

Le boîtier d’analyseur, la batterie et le clavier étaient placés dans l’espace normalement occupé par le siège de gauche, qui était retiré pour tous les vols de levés aéromagnétiques.

1.6.3 Équipement de flottaison d’urgence

L’hélicoptère à l’étude était également muni d’équipement de flottaison d’urgence fabriqué par Hélicoptères Guimbal. Les composants du système comprennent des flotteurs et un circuit électronique de détection d’immersion conçu pour gonfler automatiquement les flotteurs (sans intervention du pilote) lorsqu’une immersion est détectée, si le système est armé au moyen de l’interrupteur d’armement (figure 4).

L’installation de l’équipement de flottaison d’urgence répondait à l’exigence pour qu’un hélicoptère configuré comme un hélicoptère terrestre puisse être utilisé au-dessus de l’eauNote de bas de page 11.

1.7 Renseignements météorologiques

La prévision de zone graphique (GFA), émise à 7 h 40 et valide à partir de 8 h, annonçait les conditions météorologiques suivantes pour la région de Chibougamau :

- ciel dégagé et visibilité supérieure à 6 milles terrestres (SM);

- bancs de brouillard avec visibilité aussi faible que ½ SM, plafonds à 200 pieds AGL avec des sommets à 1000 pieds AGL;

- localement, visibilité aussi faible que ⅛ SM dans le brouillard avec des plafonds jusqu’au sol.

La GFA valide à partir de 14 h indiquait un ciel dégagé et une visibilité supérieure à 6 SM. Elle ne prévoyait pas le brouillard qui avait déjà été signalé par le pilote.

La station d’observation météorologique pour l’aviation la plus proche était CYMT (56 NM au nord-est du lieu de l’événement). Le message d’observation météorologique régulière d’aérodrome émis à 10 h indiquait ce qui suit :

- vents du 110° vrai à 3 nœuds;

- visibilité de 9 SM;

- quelques nuages à 200 pieds et plafond de nuages fragmentés à 3700 pieds AGL;

- température de 10 °C et point de rosée de 10 °C;

- calage altimétrique de 30,20 pouces de mercure.

Au moment de l’événement, il n’y avait pas de brouillard dans les environs du lac Wachigabau; les vents étaient calmes et la visibilité était illimitée. En raison des vents calmes, des conditions de plan d’eau miroitant étaient présentes. La Federal Aviation Administration (FAA) des États-Unis fournit la mise en garde suivante en ce qui concerne les conditions de vent calme [traduction] : « la surface lisse de l’eau présente une apparence uniforme vue d’en haut, un peu comme un miroir. Cette situation élimine les repères visuels pour le pilote et peut être extrêmement trompeuseNote de bas de page 12 ».

Une photo prise par le pilote dans l’événement à l’étude environ 1 heure après l’accident montre des nuages, une bonne visibilité et une surface d’eau réfléchissante lisse et, par endroits, miroitante (figure 5).

1.8 Aides à la navigation

Sans objet.

1.9 Communications

Sans objet.

1.10 Renseignements sur l’aérodrome

Sans objet.

1.11 Enregistreurs de bord

L’hélicoptère n’était muni ni d’un enregistreur de données de vol ni d’un enregistreur de conversations de poste de pilotage, et la réglementation n’exigeait ni l’un ni l’autre.

L’hélicoptère était toutefois équipé de Spidertracks, un système de suivi des vols par satellite qui enregistre les paramètres suivants toutes les 2 minutes : position GPS, altitude ASL, date, heure, vitesse sol et direction du vol. Les points de données enregistrés ont été tracés pour montrer la trajectoire de vol estimée (comme le montre la figure 1). La vitesse sol moyenne enregistrée au cours des 31 dernières minutes du vol était de 59 nœuds. Les altitudes enregistrées variaient selon que l’hélicoptère survolait la terre ou l’eau. Les hauteurs moyennes enregistrées au cours des 31 dernières minutes du vol étaient de 124 pieds au-dessus de la terre Note de bas de page 13 et de 54 pieds au-dessus de l’eau. Les hauteurs les plus basses enregistrées étaient de 77 pieds au-dessus de la terre et de 26 pieds au-dessus de l’eau.

Un examen des données enregistrées par Spidertracks lors de vols de levés aéromagnétiques antérieurs effectués par d’autres pilotes a montré une tendance similaire de vol entre 60 et 80 pieds au-dessus de la terre et entre 20 et 40 pieds au-dessus de l’eau.

1.12 Renseignements sur l’épave et sur l’impact

Après l’accident, il y a eu 2 tentatives pour localiser l’hélicoptère, mais les 2 ont été infructueuses. Le 4 mai 2022, l’assureur de l’aéronef a avisé le BST qu’aucune autre tentative de localisation ou de récupération de l’hélicoptère n’était prévue.

1.13 Renseignements médicaux et pathologiques

Selon les renseignements recueillis au cours de l’enquête, rien n’indiquait que des facteurs médicaux ont nui au rendement du pilote.

1.14 Incendie

Sans objet.

1.15 Questions relatives à la survie des occupants

1.15.1 Casques, ceintures sous-abdominales et ceintures-baudriers

L’hélicoptère était équipé de ceintures sous-abdominales et de ceintures-baudriers, comme l’exige l’article 702.44 du Règlement de l’aviation canadien (RAC). Le pilote portait sa ceinture sous-abdominale et sa ceinture-baudrier. Il portait également un casque, même si la réglementation et l’exploitant ne l’exigeaient pas.

1.15.2 Vêtements de flottaison individuels

En ce qui concerne les exigences et les normes relatives à l’utilisation des vêtements de flottaison en aviation, le RAC stipule ce qui suit :

Il est interdit d’effectuer un décollage à partir d’un plan d’eau ou un amerrissage sur celui-ci dans un aéronef ou d’utiliser un aéronef au-dessus d’un plan d’eau au-delà d’un point où l’aéronef pourrait rejoindre le rivage dans l’éventualité d’une panne moteur, à moins que ne soit transporté à bord un gilet de sauvetage, un dispositif de flottaison individuel ou un vêtement de flottaison individuel pour chaque personne à bordNote de bas de page 14.

Les VFI à bord des aéronefs doivent satisfaire aux normes de performance et exigences minimales. Les normes applicables pour les VFI destinés à l’aviation sont énumérées dans le chapitre 551 du RAC. Les critères d’acceptation stipulent l’exigence d’un « gonfleur uniquement manuel » (tableau 4).

| Norme* | Critères d’acceptation relatifs à l’installation |

|---|---|

| ANSI/CAN/UL-12402-5:2015, Personal Flotation Devices – Part 5: Buoyancy Aids (Level 50) – Safety Requirements, première édition, datée du 31 décembre 2015, ou ses versions ultérieures (en vigueur le 24 mai 2021) | Acceptable à condition que le VFI ait un niveau de performance de 70, ne soit pas fait d’un matériau intrinsèquement flottant et soit équipé d’un gonfleur uniquement manuel [caractères gras ajoutés]. |

| UL 1180, Fully Inflatable Recreational Personal Flotation Devices, deuxième édition, datée du 13 février 2009, ou ses versions ultérieures (en vigueur le 24 mai 2021) | Acceptable à condition que le VFI atteigne le niveau de performance d’un type III et qu’il soit doté uniquement d’un système de gonflage manuel [caractères gras ajoutés], et qu’il soit modifié conformément à la norme TP 14475, 1re édition, chapitre II, paragraphe 2.6.4. |

* D’autres normes acceptables comprennent les Spécifications techniques canadiennes (CAN-TSO) C13f : Life Preservers, CAN-TSO C72c : Individual Flotation Devices et les normes CAN/CGSB-65.11-M88, CAN/CGSB-65.15-M88, CGSB-65-GP-15M et CGSB-65-GP-11 du Conseil canadien des normes/Office des normes générales du Canada.

Le VFI porté par le pilote dans l’événement à l’étude était un VFI gonflable Mustang, modèle MD 3157, doté d’une technologie de gonflage hydrostatique qui était conçue pour gonfler automatiquement lorsque le VFI était plongé dans 4 pouces ou plus d’eau. Synergy avait acheté des VFI portant la mention d’approbation de TC et ils avaient été sélectionnés en fonction des renseignements tirés du site Web du fabricant. Le VFI porté par le pilote s’est gonflé automatiquement après l’impact, lorsque l’eau est entrée dans le poste de pilotage et que l’hélicoptère a commencé à couler.

L’étiquette d’identification du VFI (figure 6) signale que le VFI est approuvé par Transports Canada et indique la norme CAN/CGSB-65.7-2007, qui est une norme maritimeNote de bas de page 15. La fiche de données de Mustang Survival fait mention d’une approbation TC (Marine) et fait référence à la même normeNote de bas de page 16. Le manuel du propriétaire indique seulement que le VFI est approuvé par TC, mais fait référence au Règlement sur les petits bâtimentsNote de bas de page 17.

Une fois gonflé, le VFI, qui était positionné sous la ceinture-baudrier, a exercé une pression considérable sur la poitrine du pilote, ce qui a donné l’impression que la ceinture-baudrier était encore plus serrée; le VFI gonflé poussait également contre l’arrière du casque, forçant ainsi le menton du pilote vers sa poitrine. Malgré la pression exercée par le VFI gonflé, le pilote a été en mesure d’effectuer une évacuation réussie.

1.15.3 Formation sur l’évacuation subaquatique

La formation sur l’évacuation subaquatique permet aux pilotes d’acquérir les compétences, les connaissances et la confiance nécessaires pour survivre à des situations d’évacuation réelles, comme dans le cas d’un écrasement dans l’eau ou d’un amerrissage forcé.

Synergy avait coordonné, pour certains pilotes, une formation sur l’évacuation subaquatique, qui a été offerte par une entreprise spécialisée dans les formations sur la sécurité et la survie. Le pilote dans l’événement à l’étude avait suivi cette formation le 30 août 2021.

1.15.4 Suivi des vols

1.15.4.1 Contrôle opérationnel, suivi des vols et surveillance des vols de Synergy

Avant l’événement à l’étude, Synergy avait mis en œuvre un système de suivi des vols, qui comprenait un système de suivi des vols basé sur le GPS, des préposés au suivi des vols et des procédures de l’entreprise, même si seul un système de contrôle opérationnel de type DNote de bas de page 18 était requis par la réglementation pour ses activités relevant de la sous-partie 702 du RAC.

Les tâches des préposés au suivi des vols comprenaient notamment la surveillance, toutes les 30 minutes, des aéronefs avec des plans de vol exploitation ouverts pour confirmer le statut d’opérations normales (« Ops Normal »)Note de bas de page 19.

Les procédures contenaient également des directives sur les aéronefs en retard et portés disparus, ainsi que sur ce qu’il faut faire en cas d’accident d’aéronef. Un aéronef est considéré comme étant en retard si [traduction] « un signal d’aéronef a cessé de se déplacer et qu’aucun message indiquant un atterrissage en toute sécurité, un atterrissage pour la journée ou un atterrissage en toute sécurité aux fins de maintenance n’a été reçuNote de bas de page 20 ».

Les fonctions de préposé au suivi des vols étaient confiées à des pilotes débutants embauchés par l’entreprise. Le jour de l’événement, une pilote débutante s’est vu confier des tâches de suivi des vols, mais elle devait également effectuer un vol d’entraînement. Par conséquent, la préposée au suivi des vols effectuait plusieurs tâches entre le suivi des vols et la préparation de son vol. L’enquête n’a pas permis de déterminer si la préposée au suivi des vols surveillait l’hélicoptère à l’étude toutes les 30 minutes pendant qu’elle accomplissait d’autres tâches.

1.15.4.2 Spidertracks

Spidertracks est une société privée qui fournit de l’équipement qui permet d’effectuer le suivi des vols en temps réel, la surveillance automatisée des vols, la communication bilatérale et la surveillance des données de vol. Le système offre diverses méthodes de suivi des vols et de communication. Par exemple, un pilote peut envoyer un message SOS en vol à l’aide d’un clavier à 3 boutons, qui fait partie du système et est installé à l’intérieur du poste de pilotage.

Le manuel d’instructions du système Spidertracks indique ce qui suit [traduction] :

Le système Spidertracks est muni d’un système de gestion des urgences à deux niveaux, qui s’harmonise avec les définitions d’incertitude et d’avertissement de l’OACI [Organisation de l’aviation civile internationale]. On peut entièrement personnaliser les destinataires de ces notifications d’avertissement dans les paramètres organisationnels du site Web Note de bas de page 21.

Le manuel décrit également les modes de suivi du système [traduction] :

Spidertracks fournit à la fois des capacités de suivi passives et actives (appelées mode normal et mode de surveillance respectivement). Dans des conditions de suivi en mode normal, le système Spidertracks diffuse les informations relatives à la position et les événements de vol en temps réel. Cependant, si l’aéronef est confronté à une situation d’urgence en vol, le personnel au sol ne serait pas alerté à moins qu’un bouton SOS n’ait été appuyé consciemment par l’équipage. En mode de surveillance, le système Spidertracks surveille activement l’état du vol. Si la communication avec l’aéronef est perdue pendant une période de dix minutes, une alerte de premier niveau sera transmise au système de gestion des urgencesNote de bas de page 22.

Après l’impact, l’information relative à la position de l’hélicoptère à l’étude est demeurée affichée, mais aucune alerte de premier niveau n’a été transmise au système de gestion des urgences. Une vérification après l’événement des paramètres organisationnels du système Spidertracks de Synergy a révélé que le mode de suivi du système se trouvait en mode normal.

1.15.4.3 Notification de l’accident et intervention

Le gestionnaire de projet de Novatem (situé au Québec), à qui on avait donné accès au système Spidertracks, surveillait la progression du vol de l’hélicoptère à l’étude. Le système Spidertracks a affiché la dernière position signalée de l’hélicoptère à 11 h 41.

À 12 h, soit environ 15 minutes après l’accident, le gestionnaire de projet a remarqué que la position de l’hélicoptère n’avait pas changé. À 12 h 46, il a appelé Synergy (situé en Alberta) pour demander une mise à jour sur l’état de vol de l’hélicoptère. Après discussion et examen du système Spidertracks, il a été déterminé que le système avait cessé de signaler la position de l’hélicoptère. Vers 12 h 50, Synergy a entamé ses procédures relatives à un aéronef en retard et a envoyé des messages textes au pilote à 12 h 55 et à 12 h 58.

Synergy a tenté en vain d’assurer la coordination des activités de recherche et sauvetage avec d’autres exploitants d’hélicoptères et a appelé le JRCC à Trenton (Ontario) à 14 h 02 pour signaler l’accident et demander de l’aide.

1.15.5 Radiobalises de repérage d’urgence

L’hélicoptère était muni d’une ELT Kannad 406 AF-Compact (numéro de pièce S1840501-01). Aucun signal de l’ELT de 406 MHz n’a été reçu par le système Cospas-Sarsat.

Lorsqu’un aéronef s’écrase dans l’eau, il est possible que l’ELT se retrouve sous la surface de l’eau avant que le signal de 406 MHz ne soit transmis. Dans l’événement à l’étude, il n’a pas été possible de déterminer si l’absence de signal était attribuable à une submersion dans l’eau, à des dommages causés pendant la séquence d’impact ou au fait que l’ELT n’était pas en position armée.

1.16 Essais et recherche

Sans objet.

1.17 Renseignements sur les organismes et sur la gestion

1.17.1 Novatem

1.17.1.1 Généralités

Novatem est une entreprise canadienne ayant de l’expérience dans les levés géophysiques aéroportés qui réalise des levés magnétiques, radiométriques et électromagnétiques à haute résolutionNote de bas de page 23. Grâce aux progrès de l’électronique, Novatem a miniaturisé son équipement, et cette nouvelle technologie a permis d’installer l’équipement dans l’aiguillon de l’hélicoptère à l’étude.

Étant donné que le Guimbal Cabri G2 a moins d’interférences magnétiques, des coûts d’exploitation inférieurs et une consommation de carburant plus faible que d’autres hélicoptères, Novatem a demandé à Synergy, qui était alors le seul exploitant canadien d’hélicoptères commerciaux utilisant le Guimbal Cabri G2, d’effectuer des levés géophysiques aéroportés. Novatem et Synergy ont conclu un accord d’une durée indéterminée, soit le contrat d’exploitation G2 de Synergy / Novatem, et ont installé dans le Guimbal Cabri G2 ce nouvel équipement aéromagnétique.

1.17.1.2 Exigences relatives à l’équipement de levés aéromagnétiques de Novatem

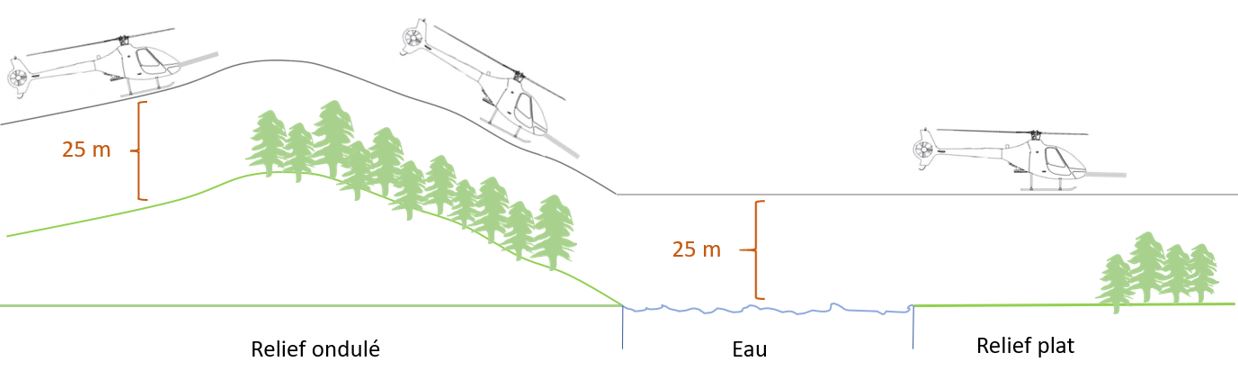

Afin d’obtenir des données de bonne qualité, le levé doit être effectué en respectant certaines limites inhérentes à l’équipement qui accompagne cette nouvelle technologie. La vitesse du vol de levé n’a aucune incidence sur la qualité des données obtenues. La hauteur de l’aéronef a toutefois de l’importance. Pour obtenir des données de qualité, l’hélicoptère doit maintenir la hauteur optimale (environ 25 m [82 pieds] au-dessus de la terre et de l’eau) sur toutes les lignes du levé.

Par conséquent, l’hélicoptère doit suivre le profil du relief le plus possible (figure 7). Novatem a déclaré que certaines variations de hauteur dues aux obstacles et à d’autres préoccupations en matière de sécurité sont acceptables et que les données recueillies peuvent être corrigées à l’aide de calculs logiciels et d’algorithmes d’extrapolation. Même si certains pilotes, y compris le pilote dans l’événement à l’étude, avaient reçu un exposé verbal du pilote en chef sur l’exigence de suivre le profil du relief, l’exigence de maintenir la hauteur optimale de 25 m (82 pieds) ne leur avait pas été communiquée clairement. Ni l’exigence de maintenir la hauteur optimale de 25 m (82 pieds) ni l’exigence de suivre le profil du relief n’étaient incluses dans la procédure relative aux levés aéromagnétiques s’appliquant au Guimbal (GASP) (voir la section 1.17.2.3 Élaboration de la procédure relative aux levés aéromagnétiques s’appliquant au Guimbal du présent rapport).

Le moniteur de levés aéromagnétiques fournit certaines données de navigation pour aider le pilote lorsqu’il survole le bloc de levé, par exemple l’espacement des lignes de levé (25 m [82 pieds] l’une de l’autre), la distance latérale par rapport à la ligne et la distance restante jusqu’à l’extrémité de la ligne de levé survolée (figure 8).

L’information affichée sur le moniteur de levés aéromagnétiques de Novatem se veut une aide à la navigation visant à augmenter la précision du profil de vol, mais elle n’aide pas les pilotes à gérer le risque d’être trop bas si une descente inopinée se produit. Ainsi, les pilotes de Synergy ne disposaient pas d’informations précises pour déterminer leur hauteur au-dessus du sol. De plus, TC n’impose pas de règlements ou d’exigences pour que les hélicoptères effectuant des vols selon les règles de vol à vue (VFR) de jour au titre de la sous-partie 702 du RAC aient de l’équipement permettant d’indiquer au pilote la hauteur précise de l’aéronef au-dessus de la terre ou de l’eau, ou d’alerter le pilote si l’aéronef descend en dessous d’une certaine hauteur.

Tout au long de ce contrat, les données enregistrées ont été téléchargées par Novatem une fois le vol terminé. Novatem a ensuite fourni aux pilotes des commentaires sur le profil de vol, en particulier si la hauteur de vol devait être ajustée.

Après avoir effectué 2 jours de vols de levés (les 5 et 6 octobre 2021), le pilote dans l’événement à l’étude a été informé par Novatem que les données des 2 jours indiquaient qu’il se trouvait, en moyenne, 10 m (32 pieds) au-dessus des hauteurs parcourues par le pilote précédent et que la hauteur du levé devait être abaissée. Après avoir discuté de la situation avec le pilote en chef, le pilote dans l’événement à l’étude a modifié son profil de vol en volant plus bas le 7 octobre. Novatem était alors satisfaite des résultats du levé ce jour-là.

Un examen des données de vol de l’équipement aéromagnétique de Novatem a révélé que les pilotes volaient généralement entre 23 et 25 m (75 à 82 pieds) au-dessus de la terre avec de la végétation (arbres) et 12 m (environ 40 pieds) au-dessus de l’eau ou d’étendues plates et ouvertes.

1.17.2 Synergy Aviation Ltd.

1.17.2.1 Généralités

Synergy Aviation Ltd. exerce des activités depuis 2014 à l’aéroport d’Edmonton/Villeneuve (CZVL) (Alberta). La compagnie est titulaire d’un certificat d’exploitation aérienne en vertu des sous-parties 702 (Opérations de travail aérien) et 703 (Exploitation d’un taxi aérien) du RAC et possède une flotte mixte d’aéronefs à voilure fixe et à voilure tournante. L’entreprise se concentre sur la surveillance aérienne et la surveillance de l’intégrité des pipelines dans le secteur pétrolier et gazier. L’entreprise, qui a décidé d’adopter une approche proactive face à une pénurie perçue de pilotes dans l’industrie, a mis sur pied une école de formation au pilotage en 2016.

1.17.2.2 Programme de mentorat et niveaux d’expérience des pilotes

Après avoir terminé le programme de formation et obtenu une licence de pilote professionnel – hélicoptère, certains pilotes de l’école de pilotage de Synergy sont embauchés par Synergy comme pilotes. Un nombre limité de postes de pilote sont accessibles aux nouveaux pilotes pour qu’ils accumulent leurs heures de vol et acquièrent de l’expérience. Ces nouveaux pilotes se voient généralement confier des vols d’affrètement, de tourisme ou de convoyage, car ces types de vols n’exigent généralement pas un nombre minimal d’heures de vol ni un certain niveau d’expérience.

En plus de l’école de pilotage, Synergy a élaboré un programme de mentorat dans le cadre duquel un pilote débutant effectue des vols de surveillance des pipelinesNote de bas de page 24 avec un pilote chevronné. Dans le cadre de ce programme, et sous la supervision d’un pilote chevronné, les pilotes débutants sont exposés aux vols opérationnels et acquièrent de l’expérience dans les domaines de la planification de vol, du pilotage, des procédures d’exploitation et de la prise de décisions du pilote.

Les niveaux d’expérience des pilotes, mesurés selon le nombre total d’heures de vol, sont souvent considérés comme une mesure de sécurité atténuante pour les exploitants et les clients lorsqu’ils effectuent des opérations en vertu des sous-parties 702 et 703 du RAC. Les exploitants exigent souvent que les pilotes aient un nombre minimal d’heures ou un minimum d’expérience; toutefois, cette exigence est parfois déterminée par le client. Dans certains cas, les exploitants indiquent qu’ils embauchent rarement des pilotes avec un faible nombre d’heures de volNote de bas de page 25. L’exigence d’un nombre minimal d’heures de vol totales ou d’une expérience de vols opérationnels semble donner aux exploitants et aux clients l’assurance que les pilotes choisis pour effectuer un travail donné ont l’expérience de vols opérationnels nécessaire pour s’acquitter de la tâche.

Les pilotes avec plus d’expérience sont généralement perçus comme possédant davantage de connaissances opérationnelles et techniques et des compétences décisionnelles plus développées. Ils ont une plus grande expérience globale de vols dans des environnements d’exploitation particuliers et de la détermination des dangers et des risques. Ils sont également mieux outillés pour atténuer les dangers et les risques dans les situations anormales et d’urgence. En revanche, le manque d’expérience peut être perçu comme un élément pouvant nuire au processus de prise de décisions du pilote lorsqu’il faut déterminer et évaluer les risques ou peut être perçu comme un manque de connaissances poussées pour voler dans de nouvelles situations, par exemple à basse altitude, au-dessus de l’eau ou la nuit.

Toutefois, les données de l’enquête du BST sur une question de sécurité concernant l’industrie canadienne du taxi aérienNote de bas de page 26 indiquent que, bien qu’une proportion élevée de personnel inexpérimenté au sein d’une organisation soit perçue comme la source d’un risque plus élevé pour la sécurité, une seule catégorie d’accident (accidents liés au carburant) concernait des pilotes ayant relativement peu d’expérience. Dans toutes les autres catégories d’accident, les pilotes concernés avaient un nombre moyen plus élevé d’heures de vol. Lorsqu’on examine l’expérience relative à la prise de décisions, les pilotes aux deux extrémités du spectre de l’expérience étaient à risque de prendre des décisions inefficaces, quoique pour des raisons différentes. Les exploitants ont décrit l’inexpérience comme un facteur qui rendait plus difficile la détermination et l’évaluation des risques. Cependant, à mesure que les pilotes acquièrent plus d’expérience, leur perception du risque est souvent susceptible de changer, ce qui les rend plus disposés à prendre des risques.

Dans le cadre de cette enquête, certains exploitants aériens ayant de l’expérience de la réalisation de levés aéromagnétiques et choisis au hasard ont été interviewés. Les exploitants ont indiqué qu’ils ne sélectionnent généralement que les pilotes ayant un nombre élevé d’heures de vol ou une expérience antérieure de l’exécution de levés aéromagnétiquesNote de bas de page 27.

Le contrat d’exploitation G2 de Synergy / Novatem ne stipulait pas un nombre minimal d’heures de pilotage ou un niveau minimal d’expérience. Par conséquent, Synergy l’a vu comme une occasion pour ses pilotes ayant peu d’heures de vol d’acquérir de l’expérience opérationnelle et plus d’heures de vol. Le nombre total d’heures de vol pour 5 des 6 pilotes retenus pour les levés géophysiques de Novatem a été rapporté comme suit : 240, 242, 445, 830 et 2750 (ces chiffres ont été estimés au début de leur premier mandat).

1.17.2.3 Élaboration de la procédure relative aux levés aéromagnétiques s’appliquant au Guimbal

Les services de Synergy ont été retenus par Novatem pour effectuer des vols de levés géophysiques, même si Synergy n’avait jamais fait ce type de travail aérien. Compte tenu de l’expérience opérationnelle de l’entreprise avec l’industrie pétrolière et gazière, le personnel de Synergy a évalué les vols de levés géophysiques de la même manière que les vols de surveillance qu’il avait précédemment effectués.

Le pilote en chef de Synergy à l’époque a désigné l’un des pilotes assignés aux vols de surveillance pour travailler avec Novatem et apprendre à effectuer des vols de levés aéromagnétiques entre le 11 juin et le 28 juillet 2020 dans la région de l’Abitibi-Témiscamingue (Québec). En consultation avec Novatem, ce pilote désigné a élaboré la procédure relative aux levés aéromagnétiques s’appliquant au Guimbal (GASP).

Pendant l’élaboration de la GASP, Synergy a désigné une autre pilote pour être formée sur place en Saskatchewan par le pilote désigné et pour effectuer des vols d’essai au-dessus de la terre du 5 au 16 août 2020. Cet essai a servi à valider la GASP et à donner à Synergy l’assurance que la GASP était un outil efficace qui fournirait aux pilotes les connaissances nécessaires pour effectuer en toute sécurité des levés aéromagnétiques.

La GASP donnait un aperçu général des activités relatives aux levés géophysiques aéroportés. Elle fournissait en outre de l’information sur l’équipement aéromagnétique de bord de Novatem qui devait être utilisé ainsi que sur la planification de vol et l’évaluation des dangers.

À la rubrique Sécurité, la GASP indiquait que [traduction] « les dangers à prendre en considération sont les câbles, les personnes ou le bétail, les arbres, le relief ascendant et l’eauNote de bas de page 28 ». Toutefois, le document n’offrait pas de mesures d’atténuation pour composer avec ces dangers. Il renvoyait plutôt les lecteurs à l’exercice 22 – Manœuvres à basse altitude du Manuel de pilotage des hélicoptères sur le site Web de TCNote de bas de page 29.

La section de la GASP sur la planification de vol et l’évaluation des dangers énumérait 9 dangers à prendre en compte, y compris les lacs, le relief ascendant et les grands obstacles isolés (p. ex., les arbres)Note de bas de page 30, mais elle ne fournissait pas de directives claires sur la façon d’évaluer et d’atténuer ces dangers dans le contexte des travaux aériens, des levés aéromagnétiques, des vols à basse altitude ou des opérations au-dessus de l’eau.

La GASP ne fournissait aucune information sur les vols en suivi de relief et le maintien constant de la hauteur optimale (25 m [82 pieds]) sur toutes les lignes de levé, ce qui est le paramètre le plus important pour obtenir des données de qualité. De plus, il n’y avait pas d’information ou de directives sur les limites verticales précises ou les hauteurs de vol recommandées pour aider les pilotes à satisfaire aux exigences de l’équipement aéromagnétique de Novatem et obtenir des données valides. L’enquête a révélé que les pilotes devaient se fier à la rétroaction fournie par le personnel de Novatem après les vols pour savoir si le vol avait été effectué à une hauteur suffisamment basse pour fournir des données valides. Pendant les vols, les pilotes devaient se fier à leurs propres repères visuels pour évaluer et maintenir la hauteur au-dessus du relief parce que l’hélicoptère n’était équipé que d’un altimètre barométrique.

Bien que la GASP n’indiquait pas de limites quant aux hauteurs ou aux altitudes, à la suite de l’événement à l’étude, la GASP a été modifiée pour inclure l’énoncé suivant [traduction] : « Tous les vols doivent être effectués à au moins 200 pieds AGL. » [caractères gras et soulignement dans la version originale]Note de bas de page 31.

1.17.2.4 Formation des pilotes

L’élaboration et la mise en œuvre d’une formation représentative de l’environnement opérationnel sont des tâches complexes et difficiles dans le cas d’opérations nouvelles ou spécialisées. Les pilotes devraient être renseignés sur l’aéronef, les systèmes d’exploitation et les procédures opérationnelles, ainsi que sur les dangers et les risques connexes de l’environnement d’exploitation, d’une manière méthodique et sécuritaire. Même si un environnement de formation doit offrir aux pilotes une formation réaliste pour les préparer à l’environnement opérationnel dans lequel ils effectueront des vols et exerceront leurs activités, il n’est pas toujours possible d’exposer les pilotes à tous les types d’environnement auxquels ils seront confrontés.

Un examen du manuel d’exploitation de la compagnie (MEC) et du programme de formation a révélé qu’il n’y avait pas de formation spécialisée pour les levés géophysiques ni de section spécifique sur le vol à basse altitude ou les opérations au-dessus de l’eau. Cependant, la GASP précise que [traduction] : « avant d’effectuer tout type de vol de levé, vous devriez avoir au moins terminé un cours sur le vol à basse altitude et une formation sur les situations d’urgence à basse altitudeNote de bas de page 32 ». Le cours sur le vol à basse altitude et la formation sur les situations d’urgence à basse altitude faisaient partie de la formation relative aux vols de surveillance; toutefois, la formation n’incluait pas le vol au-dessus de l’eau. Les dangers créés par les plans d’eau miroitants et les stratégies d’atténuation des risques d’un impact sans perte de contrôle n’ont été abordés ni dans le MEC, ni dans les documents du programme de formation.

Les dangers associés aux plans d’eau miroitants ne sont pas indiqués dans le Manuel de pilotage des hélicoptères de TC, qui est utilisé pour la formation en vue de l’obtention d’une licence de pilote privé ou professionnel – hélicoptère. De plus, il y a très peu de documents d’orientation de TC ou de la FAA concernant les dangers associés aux plans d’eau miroitants lors du pilotage d’hélicoptères. Au Canada, TC fournit certains renseignements concernant les plans d’eau miroitants, mais ceux-ci se limitent au guide d’instructeur pour la qualification sur hydravionNote de bas de page 33. Aux États-Unis, la FAA fournit des renseignements un peu plus détaillés, mais encore une fois, ils sont axés sur l’exploitation des hydravionsNote de bas de page 34.

Le pilote dans l’événement à l’étude avait une certaine connaissance des conditions associées aux plans d’eau miroitants à la lumière de discussions informelles tenues pendant sa formation au pilotage initiale et tout au long de sa carrière de pilote; toutefois, il n’avait pas été exposé à ce danger dans le cadre d’opérations aériennes réelles ou de levés géophysiques (c.-à-d., à faible hauteur ou au-dessus de l’eau) et n’avait aucune expérience de la gestion de ce danger.

L’installation d’équipement comme l’équipement de levés aéromagnétiques de Novatem ou des flotteurs d’urgence sur l’hélicoptère peut aider à rendre la formation en vol plus réaliste et plus efficace. Toutefois, l’équipement de levés aéromagnétiques de Novatem ne pouvait pas être installé dans l’hélicoptère pour les vols d’entraînement parce qu’il exigeait le retrait du siège de gauche (où l’instructeur devait s’asseoir). De plus, étant donné que l’installation de l’équipement de flottaison d’urgence de l’hélicoptère nécessitait la mise hors service de l’hélicoptère pendant un certain temps, la formation en vol au-dessus de l’eau a été donnée avant, et donc sans que l’équipement de flottaison d’urgence soit installé.

La formation en vol pour les levés géophysiques a été offerte dans les environs de CZVL, qui est entouré de terrains principalement plats et ouverts avec peu de lacs. En revanche, la région de Chapais, où le vol à l’étude s’est déroulé, compte un relief ondulé, densément boisé avec plusieurs grands lacs.

Pour tenter de simuler les profils de vols géophysiques, la formation en vol a été effectuée à 200 pieds au-dessus d’une piste, en utilisant le bord gauche, l’axe de piste et le bord droit de la piste pour simuler l’espacement des lignes. Cette formation ne comprenait pas de vols à des hauteurs utilisées pour les vols opérationnels (c.-à-d., 25 m [82 pieds]). Quant à la formation au-dessus de l’eau donnée au pilote dans l’événement à l’étude, elle comprenait une discussion théorique au sol, axée principalement sur l’utilisation des VFI. La formation en vol comprenait un vol au-dessus d’un lac, mais à des hauteurs allant jusqu’à 2000 pieds AGL parce que l’équipement de flottaison d’urgence n’était pas installé à ce moment-là. En raison de l’exigence de disposer de l’équipement de flottaison d’urgence pour voler à basse altitude au-dessus de l’eau, aucune formation en vol au-dessus de l’eau à basse altitude (sous 200 pieds ou à la hauteur opérationnelle de 25 m [82 pieds]) n’a été effectuée.

1.17.2.5 Système de gestion de la sécurité de Synergy Aviation Ltd.

De nombreux exploitants, tels que Synergy, adoptent une approche proactive en matière de sécurité, en déterminant et en atténuant les risques associés à leurs activités, et un certain nombre de ces exploitants prennent des mesures qui dépassent les exigences réglementaires. Il n’existe aucun règlement sur les systèmes de gestion de la sécurité (SGS) pour les exploitants assujettis à la sous-partie 702 du RAC; toutefois, Synergy a volontairement mis sur pied un SGS en 2017. Étant donné que le SGS a été créé volontairement, il n’a jamais fait l’objet d’une activité de surveillance réglementaire ou de contrôle de TC, et il n’était pas tenu de l’être.

Le manuel du SGS de Synergy indique que les données de son volet de surveillance de la sécurité proviennent d’employés qui présentent des rapports sur les dangers et les événements au moyen d’un outil de signalement en ligne, par courriel ou verbalement à un superviseur, à un gestionnaire ou à l’agent de sécurité. Les nouvelles activités, comme l’utilisation de nouvel équipement ou les nouveaux lieux d’exploitation, nécessitent une évaluation des risques ainsi que des mesures d’atténuation, de surveillance et de suivi connexes, comme l’indiquent la matrice des risques et le niveau de risque évalué. Le manuel indique également que les événements, comme les accidents, donneront lieu à un rapport d’événement réactif qui mènera à une enquête, à une analyse et à une gestion des risques Note de bas de page 35.

L’enquête a permis de déterminer qu’avant l’événement, plusieurs pilotes avaient exprimé verbalement au pilote en chef des préoccupations au sujet des faibles hauteurs requises pour les vols de levés. Ils jugeaient le profil de vol risqué et étaient souvent mal à l’aise avec ces faibles hauteurs.

L’enquête n’a pas révélé d’entrées ou de suivis dans l’outil de signalement en ligne de la part des pilotes concernant les vols à basse altitude ou les conditions non sécuritaires dans les opérations de levés géophysiques. Ces préoccupations ont été gérées de façon informelle avec la directive de « voler aussi bas que possible de manière sécuritaire ». Aucune évaluation des risques n’a été trouvée pour l’équipement utilisé ou pour le nouvel emplacement de l’opération de levé aéromagnétique de Novatem. Toutefois, après l’événement, une enquête a été réalisée et un rapport produit aux termes du SGS, et une série de mesures correctives ont été relevées. L’entreprise continue de surveiller la mise en œuvre de ces mesures.

1.17.3 Transports Canada

1.17.3.1 Vol intentionnel à basse altitude

Le Manuel d’information aéronautique de Transports Canada (AIM de TC) contient la mise en garde suivante :

ATTENTION ! — Voler intentionnellement à basse altitude est dangereux. Transports Canada avise les pilotes que voler à basse altitude, surtout pour éviter du mauvais temps, est une activité dangereuse Note de bas de page 36.

Le BST a enquêté sur plusieurs événements mettant en cause des vols intentionnels à basse altitude Note de bas de page 37.

Le vol intentionnel à basse altitude est courant dans le secteur du travail aérien et augmente les risques d’accident. Il réduit la hauteur et le temps dont un pilote dispose pour pouvoir reconnaître et gérer les événements inattendus ou les urgences, comme une panne moteur, une perte de maîtrise ou une descente inopinée.

Les profils de vol dans les opérations de levés géophysiques sont intrinsèquement risqués parce que les aéronefs volent à de faibles hauteurs pendant de longues périodes. Cela nécessite une attention constante pour maintenir un cap stable et une hauteur constante, généralement en ayant recours à des repères visuels extérieurs. La visibilité, c’est-à-dire la distance qu’un pilote peut voir devant lui, peut également être limitée, ce qui peut réduire davantage les repères visuels. De plus, cette opération particulière peut exiger que les pilotes concentrent leur attention sur le moniteur de levés aéromagnétiques installé dans le poste de pilotage pour s’assurer que le tracé du levé est effectué avec précision. Porter son attention à l’intérieur du poste de pilotage peut nuire à la vigilance externe requise pour assurer la sécurité du vol.

La plupart des opérations de travail aérien sont effectuées dans des conditions VFR de jour à l’aide d’aéronefs légers, où l’altimètre barométrique standard est le seul équipement requis par la réglementation qui fournit des renseignements sur l’altitude Note de bas de page 38. Cependant, les altimètres barométriques standard ne sont généralement pas réglés pour donner des informations sur la hauteur au-dessus du sol; ils indiquent normalement l’altitude par rapport au niveau moyen de la mer. De plus, un altimètre barométrique n’a aucun moyen d’alerter un pilote lorsque l’aéronef descend en dessous de la hauteur ou de l’altitude prescrite. Pour résoudre ce problème, l’utilisation de radioaltimètres pour les levés géophysiques est recommandée selon les pratiques exemplaires de l’industrie Note de bas de page 39.

1.17.3.2 Manuel d’exploitation de la compagnie

L’article 702.81 du RAC Note de bas de page 40 stipule que tout exploitant aérien qui exerce des activités en vertu de la sous-partie 702 du RAC doit établir et tenir à jour un MEC conforme aux exigences de l’article 702.82 du RAC, que le MEC doit être soumis à TC et que, si des changements sont apportés aux opérations de l’entreprise, l’exploitant doit modifier son MEC. Les exigences relatives au contenu du MEC sont énumérées dans les Normes de service aérien commercial (NSAC). Si les exigences des NSAC sont respectées, TC doit approuver le MEC et toute modification qui y est apportée. De plus, le paragraphe 702.82(1) du RAC prévoit ce qui suit :

Le manuel d’exploitation de la compagnie, qui peut être publié en parties distinctes portant sur des éléments particuliers de l’exploitation, doit comprendre les instructions et les renseignements permettant au personnel concerné d’exercer ses fonctions en toute sécurité et doit contenir les renseignements qu’exigent les Normes de service aérien commercial Note de bas de page 41.

Le paragraphe 722.82(2) des NSAC énumère les éléments qu’un exploitant assujetti à la sous-partie 702 du RAC qui effectue des opérations VFR de jour doit inclure dans son MEC. En particulier, l’alinéa 722.82(2)(y) exige ce qui suit :

[P]rocédures reliées aux opérations de travail aérien, soit :

- transport de charges externes;

- précautions à prendre pour les vols à basse altitude;

- précautions à prendre pendant le remorquage, et procédures à suivre pour prendre et larguer des charges;

- procédures d’hélidébardage de charges externes, signaux et exposés entre l’équipage de conduite et l’équipe au sol, mesures à prendre avant de transporter une charge externe, dangers dus aux oscillations des charges, transport de charges à des altitudes densimétriques faibles, et configurations de charges inhabituelles;

- restrictions d’exploitation concernant le travail aérien Note de bas de page 42.

La GASP n’a pas été intégrée au MEC de Synergy et, par conséquent, TC n’a pas été en mesure d’assurer une surveillance. Un examen du MEC a révélé qu’il n’y avait pas de renseignements supplémentaires sur les procédures, les précautions ou les restrictions opérationnelles liées aux opérations de levés géophysiques. Il y avait peu d’information concernant les vols à basse altitude Note de bas de page 43. Les renseignements concernant les précautions à prendre pour les vols au-dessus de l’eau se limitaient à la section 4.24 sur l’exploitation au-dessus de l’eau (aéronefs terrestres) et exigeaient que les aéronefs soient munis d’équipement de flottaison d’urgence approuvé, que les pilotes maintiennent un suivi de vol direct et qu’un plan de vol ou un itinéraire de vol et un plan de vol exploitation de la compagnie soient déposés. Toutefois, le MEC stipulait également ce qui suit [traduction] :

Les pilotes doivent utiliser l’hélicoptère à une altitude qui leur donnera suffisamment de temps pendant une descente en autorotation pour que les dispositifs de flottaison se gonflent complètement avant l’entrée en contact avec l’eau Note de bas de page 44.

1.17.3.3 Systèmes de gestion de la sécurité

La réglementation sur les SGS n’a pas encore été mise en œuvre dans les domaines suivants : services de navette, taxi aérien, travail aérien, autres opérations de maintenance approuvées, construction d’aéronefs, certification des aéronefs et formation au pilotage. Ensemble, ces segments touchent environ 800 exploitants aériens, qui représentent plus de 90 % des titulaires de certificat canadiens. Bien que la réglementation ne l’exige pas, de nombreuses entreprises dans ces groupes ont volontairement choisi de mettre en œuvre des SGS. Toutefois, TC ne surveille ni ne réglemente les SGS de ces exploitants.

À la suite de l’enquête du BST sur un accident d’hélicoptère mortel survenu en 2013 Note de bas de page 45, le Bureau a recommandé que

le ministère des Transports exige que tous les exploitants d’aviation commerciale au Canada mettent en œuvre un système de gestion de la sécurité en bonne et due forme.

Recommandation A16-12 du BST

Depuis la publication de cette recommandation, TC a fourni plusieurs réponses. Dans sa réponse d’octobre 2022, TC a déclaré qu’il est d’accord avec la recommandation. TC a continué à faire avancer la 2e phase de son examen de la politique relative aux SGS, où il examinera l’élargissement des SGS à d’autres secteurs de l’aviation, et poursuivra ce travail jusqu’à l’entrée en vigueur de la réglementation. À cette fin, TC a présenté une mise à jour sur son examen de la politique, des options pour l’approche réglementaire proposée ainsi qu’un calendrier de modernisation lors de la 19e plénière du Conseil consultatif sur la réglementation aérienne canadienne, qui s’est déroulée du 23 au 25 novembre 2021.

Compte tenu de l’ampleur de cette initiative, TC a divisé la modernisation du cadre du SGS en 2 dossiers. TC rédige actuellement le dossier 1, l’avis de proposition de modification (APM) pour la modernisation des SGS. Dans le dossier 1, il est proposé de chercher à étendre les SGS aux organisations de conception et de fabrication. De plus, il y sera proposé de veiller à la conformité et à l’harmonisation des règlements canadiens avec les normes internationales. À la suite de sa réponse d’octobre 2022, TC a confirmé que l’APM sera publié sur le site Web du CCRAC au printemps 2023. La publication dans la Partie I de la Gazette du Canada est prévue au milieu de 2024.

Dans le dossier 2, il sera proposé d’examiner l’élargissement des SGS à d’autres secteurs qui ne sont pas actuellement visés par les exigences en matière de SGS du RAC. Le calendrier du dossier 2 est toujours en cours d’élaboration.

L’enjeu de la gestion de la sécurité figure sur la Liste de surveillance du BST depuis 2010. Comme en témoigne la Liste de surveillance 2022, les progrès ont été lents en vue d’étendre l’utilisation des SGS au-delà des exploitants assujettis à la sous-partie 705 du RAC. Bien que le Bureau soit encouragé par le fait que TC procède à un examen de la politique relative aux SGS qui aidera à formuler des recommandations visant à moderniser et à étendre les exigences en matière de SGS, tant que cet examen ne sera pas terminé et que des changements ne seront pas apportés à ces exigences, il n’est pas clair si ces efforts permettront de remédier à la lacune de sécurité mentionnée dans la recommandation. En mars 2023, le Bureau a estimé que la réponse de TC à la recommandation A16-12 dénotait une attention en partie satisfaisante Note de bas de page 46.

1.18 Renseignements supplémentaires

1.18.1 Plan d’eau miroitant

Un plan d’eau miroitant peut être décrit comme suit [traduction] :

En tant que liquide, l’eau cherche son propre niveau et forme une surface plane et vitreuse si elle n’est pas perturbée. [...] Dans des conditions de vent calme, la surface lisse de l’eau présente un aspect uniforme d’en haut, un peu comme un miroir. Cette situation élimine les repères visuels pour le pilote et peut être extrêmement trompeuse Note de bas de page 47.

Les aspects visuels d’un plan d’eau miroitant rendent la perception précise de la profondeur très difficile. La [traduction] « surface plane et sans caractéristiques rend beaucoup plus difficile l’évaluation précise de l’altitude, et les reflets peuvent créer des illusions d’optique qui portent à confusion Note de bas de page 48 ». La présence de vents de surface calmes au-dessus de l’eau peut donner lieu à un plan d’eau miroitant. Un plan d’eau miroitant fait en sorte qu’il est difficile pour les pilotes, même les pilotes expérimentés, d’évaluer la hauteur de l’aéronef au-dessus de l’eau étant donné l’absence de caractéristiques de surface et de repères visuels. De plus, la surface lisse et réfléchissante peut donner lieu à des illusions déroutantes, car les nuages ou les caractéristiques du rivage sont reproduits de manière extrêmement détaillée et en couleur Note de bas de page 49.

Le matin du vol à l’étude, on notait la présence d’un plan d’eau miroitant en raison de légers vents de surface dans le secteur.

1.18.2 Performance humaine

1.18.2.1 Indices visuels et perception de la profondeur

Les indices visuels sont essentiels pour percevoir la profondeur. La qualité et le nombre d’indices visuels dans l’environnement sont importants, car ils permettent aux pilotes de juger de la hauteur, de la distance, de l’espacement et des vitesses de rapprochement entre l’aéronef et les obstacles Note de bas de page 50. Lors d’un vol au-dessus de l’eau, les vagues, les crêtes et la mousse fournissent de la lumière et de l’ombre, ainsi que des gradients de texture. Bien que les arbres et un rivage puissent également fournir des indices visuels, la combinaison de la distance et de la hauteur tout en se déplaçant au-dessus de l’eau peut nuire à une bonne perception de la profondeurNote de bas de page 51.

Lorsqu’un pilote survole un plan d’eau miroitant, la réduction des indices visuels dans son champ de vision immédiat peut contribuer à une perte de perception de la profondeur. Cela peut passer inaperçu car, même lorsque la visibilité est bonne, les indices permettant de percevoir la profondeur peuvent être diminués. Les plans d’eau miroitants présentent un risque important de collision avec l’eau, car ils peuvent entraîner des écarts d’altitude involontaires, comme des montées ou des descentes non détectées.

1.18.2.2 Gestion des ressources de l’équipage pour pilote seul aux commandes d’un hélicoptère

La gestion des ressources de l’équipage (CRM) est l’utilisation efficace de toutes les ressources, y compris les membres d’équipage, les systèmes d’aéronef et les installations et personnes de soutien, pour assurer des opérations sécuritaires et efficacesNote de bas de page 52. L’objectif de la CRM est d’améliorer les compétences dans les domaines de la communication, des interactions, des facteurs humains et de la gestion des membres d’équipage concernés. Dans la Circulaire d’information 700-042 : Gestion des ressources de l’équipage, TC recommande que les exploitants de travail aérien et de taxi aérien offrent une formation en gestion des ressources pour pilote seul aux commandes (SRM). Plus précisément, la Circulaire d’information indique ce qui suit :

La SRM adapte les concepts de CRM à l’environnement d’un seul pilote. […] Les concepts actuels de la formation en CRM abordent la gestion des menaces et des erreurs (GME), qui traite de la reconnaissance et de l’analyse des dangers potentiels, de la mise en œuvre des stratégies appropriées pour contrer les menaces ainsi que du recours à diverses mesures permettant d’éviter, de déceler ou d’atténuer les erreurs avant qu’elles n’aient des conséquences néfastes, comme un état indésirable de l’aéronefNote de bas de page 53.

La Circulaire d’information indique également que la formation SRM devrait être axée sur les domaines pertinents pour un pilote seul aux commandes et pour l’opération. Elle recommande que la formation porte notamment sur la conscience situationnelle, la gestion de la charge de travail, la prise de décisions et l’effet de surprise et le réflexe de sursautNote de bas de page 54.

Le pilote dans l’événement à l’étude a suivi un cours sur la prise de décisions du pilote et une formation en CRM le 9 janvier 2019. L’enquête n’a pas permis de déterminer si la formation en CRM comprenait une formation en SRM telle que définie par TC.

1.18.3 Pressions opérationnelles

Les exploitants aériens font face à un certain nombre de pressions opérationnelles, lesquelles peuvent provenir de diverses sources telles que les fournisseurs de services, les clients et l’environnement de vol. Ces pressions doivent être cernées et gérées pour que les exploitants aériens puissent fournir un service, en plus d’assurer leur sécurité et leur viabilité sur le plan économique. L’enquête a permis de déterminer que les pressions opérationnelles suivantes étaient présentes dans l’événement à l’étude :

- Exigence de Novatem d’obtenir des données de qualité : L’instruction donnée par Novatem aux pilotes de voler plus bas, ou aussi bas que possible, était motivée par la nécessité d’obtenir des données de bonne qualité. Sans l’intégration d’une indication précise de la hauteur à bord, les pilotes devaient estimer la hauteur à vue et se fier uniquement à la rétroaction de Novatem pour déterminer s’ils avaient suivi un profil de vol approprié à la bonne hauteur. Ils devaient en outre déterminer et maintenir leur hauteur en misant uniquement sur des indices visuels.

- Directive de Synergy de voler bas : Les communications de l’entreprise indiquant à ses pilotes de voler aussi bas que possible en toute sécurité tout en suivant le profil du relief selon leurs propres limites de confort personnelles étaient motivées par la nécessité de s’assurer que Synergy répondait aux attentes de Novatem.

- Nombre d’heures de vol relativement peu élevé/manque d’expérience des pilotes : Novatem n’exigeait pas un minimum d’heures de vol totales ou d’expérience de pilotage parce qu’elle croyait que Synergy fournirait des pilotes qualifiés et expérimentés. Sans restriction en place en ce qui concerne le nombre d’heures de vol totales ou l’expérience de pilotage minimale requise, Synergy pouvait choisir des pilotes débutants, leur donnant ainsi l’occasion d’acquérir de l’expérience. De plus, ces pilotes ont été déployés dans une autre province et, dans le cadre du système de contrôle opérationnel de type D, ils étaient essentiellement seuls et ont dû traiter directement avec le client. Étant seuls, les pilotes disposent de peu de ressources pour les aider à prendre des décisions, à déterminer les dangers et les risques et à essayer de choisir des options ou des plans d’action atténuants, en particulier lorsqu’ils possèdent peu d’expérience.

- Pression individuelle des pilotes : Les pilotes étaient motivés à accomplir les tâches et à répondre aux attentes du client et de l’employeur. Cette pression peut souvent pousser les pilotes à dépasser leur propre niveau de confort.

1.18.3.1 Acceptation de pratiques non sécuritaires

Les pressions opérationnelles peuvent amener les exploitants et leurs pilotes à accepter des pratiques non sécuritaires. L’acceptation de pratiques non sécuritaires peut se traduire par des changements — adoptés, involontaires ou passés inaperçus — dans les activités, changements qui conduisent à un glissement des opérations sécuritaires vers des opérations comportant des risques. Ces changements peuvent souvent passer comme une dérive non détectée par rapport aux pratiques sécuritaires et peuvent progressivement être acceptés dans le cadre du travail. Lorsque les pratiques non sécuritaires se poursuivent avec des résultats positifs (tels que des vols réussis ou des clients satisfaits) ou sans résultats négatifs (tels que des incidents ou des accidents), l’acceptation de ces pratiques comme étant sécuritaires peut sembler rationnel, logique et facile à justifier. Elles finissent par être acceptées comme la norme par la direction de l’exploitant et les pilotes chevronnés, et sont même enseignées aux nouveaux employés.

Dans l’événement à l’étude, un exemple de pratique non sécuritaire acceptée était de ne pas suivre constamment le profil du relief, ce qui a donné lieu à un vol en dessous de la hauteur opérationnelle requise pour les vols de levés.

1.18.4 Mesures de sécurité pour atténuer les pressions opérationnelles

Les mesures de sécurité sont des mesures d’atténuation qui peuvent contrer les pressions opérationnelles. Il s’agit notamment des politiques et des procédures de l’entreprise, des modifications aux aéronefs, de la formation et de l’équipement de sécurité. Synergy a mis en place plusieurs mesures de sécurité pour gérer ce nouveau type d’opération :

- Politiques et procédures : création de la GASP et mise en œuvre d’un système de suivi des vols.

- Modifications apportées à l’hélicoptère : installation d’équipement de flottaison d’urgence pour les opérations au-dessus de l’eau.

- Formation : formation au sol et en vol sur des sujets tels que l’évacuation subaquatique, les profils de vol pour les levés, les modifications apportées à l’hélicoptère et l’équipement de sécurité.

- Équipement de sécurité : fourniture d’équipement de sécurité, comme des VFI.

Synergy a également abordé les pressions opérationnelles dans sa formation au sol en fournissant à ses pilotes l’information contenue dans ses manuels de politiques. Une présentation sur la prévention des entrées par inadvertance dans des conditions météorologiques de vol aux instruments énumérait les types de pressions opérationnelles suivants qui peuvent avoir une incidence sur la prise de décisions du pilote [traduction] :

Entreprise : pression d’accomplir les tâches

Client : pression de plaire au client en dépit de la sécurité

Soi : désir de réaliser un travail qui va au-delà de ce qui est raisonnable

Pairs : pression de réaliser le travail au niveau perçu des autres (culture)

Externes : distractions de la tâche à réaliser (famille/finances/personnelles)Note de bas de page 55

La pression des clients a également été abordée dans le manuel des politiques de vol des hélicoptères [traduction] :

Le commandant de bord est responsable de l’exploitation sécuritaire de tous les vols. Il a le dernier mot pour toutes les phases des opérations aériennes. S’il y a des pressions de la part d’un client ou un différend non réglé avec ce dernier, le commandant de bord doit mettre fin au vol et communiquer avec la direction afin de régler le différend. Un pilote ne doit jamais se sentir obligé, au cours d’une phase ou l’autre des opérations aériennes, de faire quelque chose avec lequel il n’est pas à l’aiseNote de bas de page 56.

1.18.5 Stratégies d’atténuation et initiatives de l’industrie relatives au travail aérien

Des organisations comme l’International Airborne Geophysics Safety Association (IAGSA) et la Flight Safety Foundation (FSF) offrent des recommandations et des pratiques d’exploitation sécuritaires aux membres et aux exploitants qui effectuent des opérations aériennes. Ces recommandations couvrent un éventail de questions telles que les directives de l’entreprise, les procédures d’utilisation normalisées, la formation des pilotes, la sélection et la configuration des aéronefs, ainsi que les modifications apportées à l’équipement.

1.18.5.1 International Airborne Geophysics Safety Association

L’IAGSA fait la promotion de la sécurité dans les opérations géophysiques aéroportées, entre autres en élaborant des pratiques recommandées, en fournissant un modèle d’évaluation des risques aux exploitants lorsqu’ils commencent une opération, en servant de centre pour l’échange d’informations sur la sécurité et en fournissant un référentiel pour les statistiques spécialisées. Les pratiques recommandées pour les opérations de levés géophysiques aéroportés sont disponibles en ligne et portent sur les normes d’exploitation, la formation, l’expérience, ainsi que les conditions environnementales et physiologiques.

En ce qui concerne la hauteur des vols de levés, l’IAGSA fournit le contexte opérationnel suivant dans son manuel des politiques de sécurité [traduction] :

On rappelle souvent aux pilotes les risques accrus associés aux vols à basse altitude. Nous pouvons tous reconnaître que le fait d’effectuer une mission donnée en volant à une altitude plus basse aggravera les conséquences d’une défaillance mécanique ou d’une erreur humaine. Pourtant, on peut également dire que la diminution de la hauteur du vol de levé peut améliorer la qualité de certains types de données géophysiques, et l’acquisition de données de haute qualité est, après tout, l’objectif fondamental des vols de levés géophysiques. Bien que des milliers d’heures de vol de levés effectuées en toute sécurité confirment la capacité de l’industrie à concilier les besoins en matière de sécurité aérienne et d’acquisition de données, les hauteurs minimales sécuritaires des vols de levés continuent d’être une source de préoccupation.

L’idée d’une hauteur minimale sécuritaire fixe des vols de levés a fait l’objet d’un vif débat, mais de toute évidence, aucune « hauteur minimale sécuritaire » universelle ne peut être déterminée compte tenu de la grande diversité de conditions de levé et de caractéristiques d’aéronefNote de bas de page 57.

Cependant, même si la hauteur minimale sécuritaire des vols de levés continue de faire l’objet d’un débat, l’IAGSA recommande que [traduction]

les clients précisent la hauteur de dégagement maximale possible, conformément aux objectifs du levé à effectuer, et que les exploitants, avant de commencer un levé, procèdent à une analyse détaillée des risques dans le respect d’une procédure internationalement reconnue en tenant compte, mais sans s’y limiter, des facteurs suivants [...] :

- le relief, l’élévation et l’épaisseur du couvert végétal;

- le type d’aéronef;

- le temps de vol et le temps de service des membres d’équipage;

- les conditions météorologiques actuelles;

- l’altitude-densité prévue;

- l’expérience et la mise à jour des connaissances du pilote;

- la vitesse de vol prévueNote de bas de page 58.

La sous-section 2.3.2 du manuel indique ce qui suit [traduction] :

Bien que les hélicoptères puissent fonctionner selon une large gamme de combinaisons de hauteurs et de vitesses, la sélection des hauteurs des vols de levé et de la vitesse peut avoir une incidence sur la sécurité. Le pilotage de l’hélicoptère à une hauteur plus basse réduit les marges de sécurité en ce qui a trait aux impacts sans perte de contrôle, et la combinaison d’une vitesse de levé plus faible et d’une hauteur plus basse peut également placer l’hélicoptère dans la zone à éviter de son diagramme hauteur-vitesse publié, ce qui rend une autorotation réussie peu probable en cas de panne moteurNote de bas de page 59.

La section 2.4 du manuel souligne les dangers des vols au-dessus de l’eau et met en garde contre le fait que [traduction] : « une attention particulière est requise pour l’information sur la hauteur et l’altitude parce que la perception de la profondeur est souvent très faible, en particulier dans des conditions de ciel couvert et/ou de mer calmeNote de bas de page 60 ». L’IAGSA recommande également que [traduction] « les aéronefs monomoteurs à pistons ne soient pas utilisés pour les levés au-dessus de l’eau ou en mer » et que les aéronefs soient équipés [traduction] « d’un radioaltimètre ou d’un altimètre radar ayant un moyen d’alerter l’équipage lorsque la hauteur au-dessus de l’eau tombe en dessous d’une hauteur minimale sécuritaire choisie par l’équipageNote de bas de page 61 ».

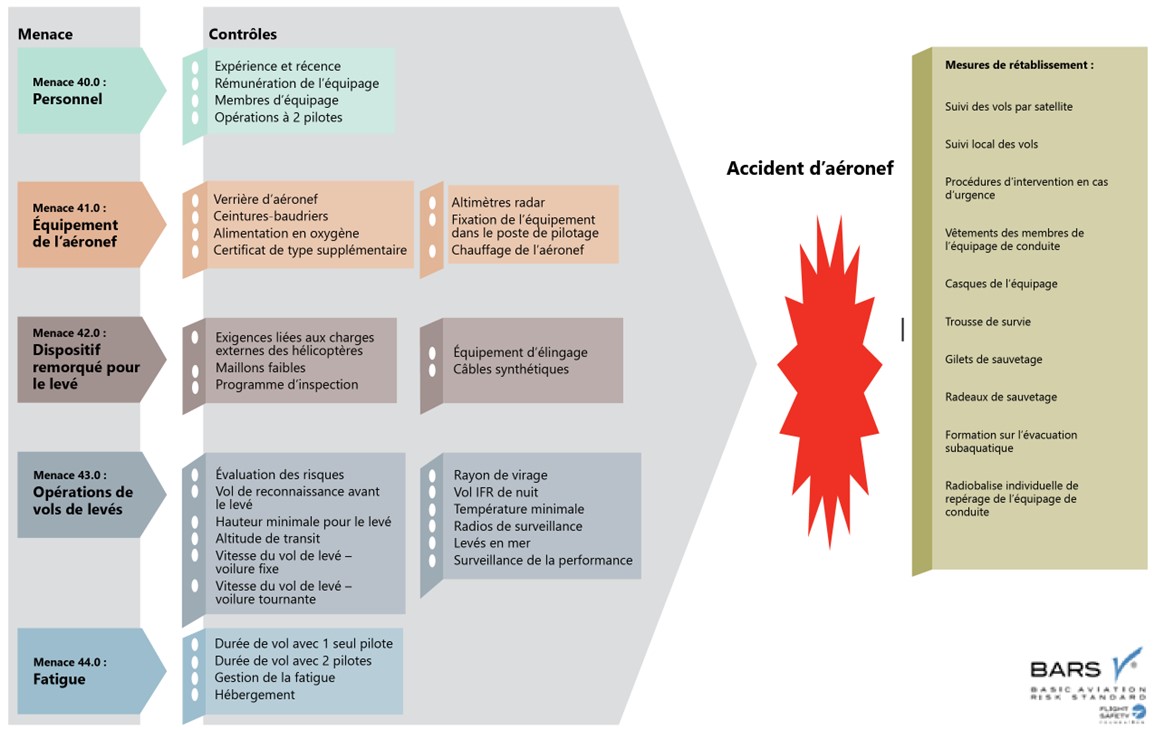

1.18.5.2 Programme de norme de base sur les risques pour l’aviation de la Flight Safety Foundation

La FSF a mis au point la norme de base sur les risques pour l’aviation (BARS) à titre de programme international de sécurité aérienne visant à fournir une norme pour faciliter la gestion des activités d’aviation fondée sur les risques. La FSF a conçu le programme pour qu’il convienne à toute organisation qui retient par contrat les services d’exploitants d’aéronefs pour des opérations aériennes. Il s’agit d’un modèle fondé sur les risques qui s’articule en fonction des menaces réelles qui pèsent sur les opérations aériennes et qui établit un lien entre les menaces et les contrôles et mesures de rétablissement et d’atténuation connexes. Le manuel des lignes directrices sur la mise en œuvre de la BARS et le manuel des opérations d’aéronefs sous contrat stipulent tous deux ce qui suit [traduction] :

Les opérations de levés géophysiques aéroportés présentent un risque plus élevé que les autres activités aériennes dans le secteur des ressources. Toutes les activités proposées font l’objet d’une analyse détaillée des risques qui répond aux normes de l’entreprise, de l’exploitant d’aéronefs et de l’IAGSANote de bas de page 62,Note de bas de page 63.

Ces manuels fournissent aux entreprises et aux exploitants les exigences minimales pour comprendre et atténuer les risques dans leurs opérations. Un aperçu des menaces, des mesures de contrôle connexes et des mesures de rétablissement pour les opérations de levés géophysiques aéroportés est fourni dans le modèle de risque en nœud papillon de la BARSNote de bas de page 64 (annexe A), avec des exemples pertinentsNote de bas de page 65 (annexe B).

Novatem et Synergy n’étaient pas membres de l’IAGSA ou de la FSF au moment de l’événement, et il n’a pas été possible de déterminer si les entreprises avaient accès aux directives susmentionnées. L’enquête n’a trouvé aucune preuve que Synergy s’était aidé de l’expertise d’autres acteurs de l’industrie, comme l’IAGSA ou la FSF, pour élaborer ses documents d’orientation, ses procédures, sa formation ou des recommandations pour modifier l’aéronef qui auraient pu soutenir la transition de Synergy vers de nouvelles opérations.

1.18.6 Rapports d’enquête antérieurs du BST

1.18.6.1 Impact sans perte de contrôle en raison d’un plan d’eau miroitant

Le BST a enquêté sur plusieurs événements au cours desquels un vol au-dessus d’un plan d’eau miroitant s’est soldé par un accident. Une recherche dans la base de données du Système d’information sur la sécurité aérienne (SISA) du BST a permis de recenser 13 événements d’hélicoptère (y compris celui-ci) au Canada de 1988 à 2022 au cours desquels la perte de repères visuels attribuable à un vol au-dessus d’un plan d’eau miroitant a probablement été un facteur causal ou contributif Note de bas de page 66. De ce nombre, 5 événements ont mené à 6 morts.

1.18.7 Liste de surveillance du BST

La Liste de surveillance du BST énumère les principaux enjeux de sécurité qu’il faut s’employer à régler pour rendre le système de transport canadien encore plus sûr.

La gestion de la sécurité figure sur la Liste de surveillance 2022. Il n’y a toujours pas d’exigences réglementaires relatives aux SGS officiels pour les exploitants assujettis à la sous-partie 702 du RAC. Comme le démontre l’événement à l’étude, les SGS qui sont mis en œuvre volontairement par les exploitants ne sont pas soumis à la surveillance réglementaire de Transports Canada et pourraient se révéler inefficaces en ce qui concerne l'identification des dangers liés à l'aviation et la gestion des risques qui y sont associés.

MESURES À PRENDRE L’enjeu de la gestion de la sécurité dans le transport aérien demeurera sur la Liste de surveillance jusqu’à ce que

|

2.0 Analyse