Givrage en vol et collision avec le relief

Mooney M20K, C-GQMS

Immatriculation privée

Aéroport de Calgary/Springbank (Alberta), 0,6 NM S

Le Bureau de la sécurité des transports du Canada (BST) a enquêté sur cet événement dans le but de promouvoir la sécurité des transports. Le Bureau n’est pas habilité à attribuer ni à déterminer les responsabilités civiles ou pénales. Le présent rapport n’est pas créé pour être utilisé dans le contexte d’une procédure judiciaire, disciplinaire ou autre. Voir Propriété et utilisation du contenu. Les pronoms et les titres de poste masculins peuvent être utilisés pour désigner tous les genres afin de respecter la Loi sur le Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports (L.C. 1989, ch. 3).

Déroulement du vol

À 14 h 27Note de bas de page 1 le 22 avril 2022, l’aéronef Mooney M20K (Mooney 231) (immatriculation C-GQMS, numéro de série 25-0536) a décollé de la piste 35 à l’aéroport de Calgary/Springbank (CYBW) (Alberta), pour effectuer un vol aller-retour local conformément à un plan de vol selon les règles de vol aux instruments (IFR) avec 2 pilotes à bord. L’aéronef avait été acheté récemment, et le vol avait pour but de permettre à la pilote occupant le siège de droite de se familiariser avec le pilotage du Mooney 231 et d’apprendre du commandant de bord, qui occupait le siège de gauche et avait de l’expérience sur ce type d’appareil. Plus tard, on prévoyait livrer l’aéronef à son nouveau propriétaire à Fort St. John (Colombie-Britannique), où la pilote occupant le siège de droite lors du vol à l’étude devait fournir une formation propre au type d’appareil au nouveau propriétaire.

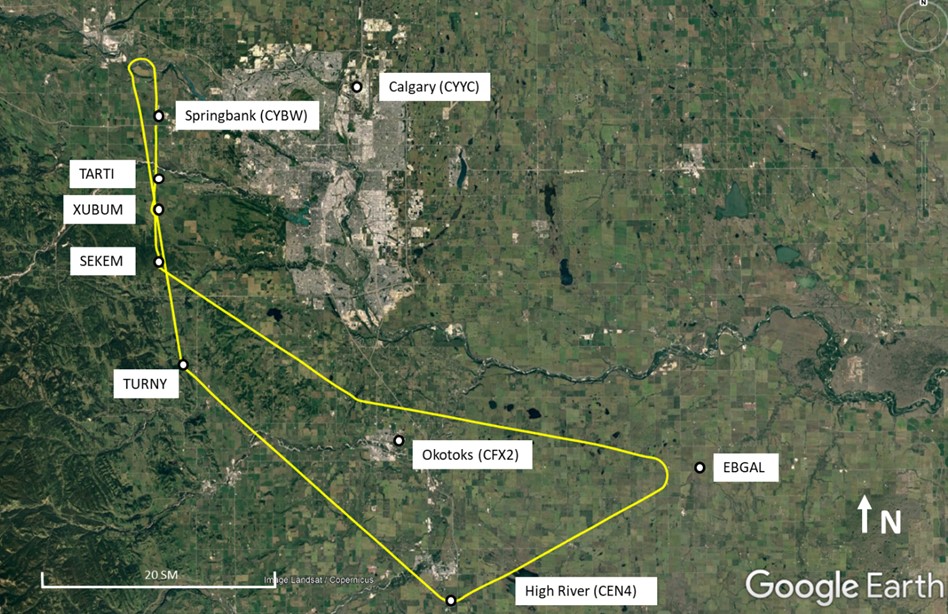

Après le décollage, l’aéronef a viré à gauche vers le point de cheminement TURNY et est monté à une altitude de croisière de 9000 pieds au-dessus du niveau de la mer (ASL). Il a survolé l’aérodrome de High River (CEN4) (Alberta), puis s’est dirigé au nord-est vers le point de cheminement EBGAL. L’aéronef a ensuite viré à gauche et est retourné vers le point de cheminement TURNY. Lorsque l’aéronef se trouvait juste au nord-ouest d’Okotoks (CFX2) (Alberta), à une altitude d’environ 8000 pieds ASL, il a viré légèrement vers la droite pour franchir le point de cheminement d’approche initiale (SEKEM) et retourner à CYBW pour une approche aux instruments et un atterrissage sur la piste 35 (figure 1).

À 15 h 09, avant de franchir le point de cheminement SEKEM, le commandant de bord a communiqué avec les services de la circulation aérienne (ATS) et a demandé une altitude plus basse parce que l’aéronef « accumulait un peu de givre ». Les ATS ont autorisé l’aéronef à descendre, avec la restriction de ne pas voler plus bas que 6200 pieds ASL.

L’aéronef a franchi le point de cheminement SEKEM à une altitude de 6100 pieds ASL et à une vitesse sol de 97 nœuds. Il a ensuite franchi le point de cheminement de palier de descente (XUBUM) à une altitude de 5900 pieds ASL et à une vitesse sol de 114 nœuds, et a franchi le point de cheminement d’approche finale (TARTI) à une altitude de 5800 pieds ASL, à environ 500 pieds au-dessus de l’angle de trajectoire verticale, toujours à une vitesse sol de 114 nœuds.

L’aéronef a continué à descendre et est passé sous la trajectoire verticale et, finalement, sous l’altitude de décision de 4190 pieds ASLNote de bas de page 2. À 15 h 18, l’aéronef a heurté le talus d’un fossé du côté nord de la route Transcanadienne, 0,6 milles marins (NM) au sud du seuil de la piste, et a glissé avant de s’immobiliser dans un pâturage. Le commandant de bord a été mortellement blessé par les forces d’impact, et la pilote occupant le siège de droite a été grièvement blessée. La radiobalise de repérage d’urgence (ELT) s’est déclenchée et a transmis un signal.

Renseignements sur les pilotes

Le commandant de bord était titulaire d’une licence de pilote privé valide, annotée d’une qualification de vol aux instruments du groupe 1 et d’une qualification multimoteur. Le pilote satisfaisait aux exigences de mise à jour des connaissances pour la qualification de vol aux instruments du groupe 1Note de bas de page 3. Il avait environ 1790 heures de vol au total à son actif, dont environ 540 heures dans des aéronefs de la série Mooney M20.

La pilote occupant le siège de droite était titulaire d’une licence de pilote professionnel valide, annotée d’une qualification de vol aux instruments du groupe 1, d’une qualification multimoteur, et d’une qualification d’instructeur de vol de classe 3. Au moment de l’événement, elle avait environ 1100 heures de vol au total à son actif. Elle n’avait aucune expérience antérieure dans les aéronefs de la série Mooney M20.

Renseignements sur l’aéronef

L’aéronef d’aviation générale monomoteur à aile basse Mooney M20K comprend 4 sièges ainsi qu’un train d’atterrissage tricycle escamotable. Il est propulsé par un moteur à pistons à 6 cylindres à turbocompresseur. L’aéronef à l’étude a été construit en 1981.

L’enquête n’a relevé aucun problème lié à l’équipement, à la maintenance ou à la certification de l’aéronef ayant pu nuire au fonctionnement normal de ce dernier durant le vol à l’étude. L’aéronef avait été acheté par un nouveau propriétaire en mars 2022 et, dans le cadre de ce processus, avait fait l’objet d’importantes activités de maintenance, y compris une inspection annuelle.

L’aéronef n’était pas équipé d’un enregistreur de données de vol ni d’un enregistreur de conversations de poste de pilotage, et la réglementation ne l’exigeait pas. Il n’était pas non plus équipé ou certifié pour le vol dans des conditions de givrage connues ou prévues. Le Règlement de l’aviation canadienNote de bas de page 4 stipule que lorsqu’on signale ou prévoit des conditions de givrage pendant le vol, l’aéronef doit être muni de l’équipement adéquat pour être utilisé dans ces conditions.

L’aéronef était muni de boudins de dégivrage électriques sur l’hélice. Il était aussi doté d’une ELT de 406 MHz (Artex ELT 345), qui s’est déclenchée. Le Centre conjoint de coordination de sauvetage (JRCC) à Trenton (Ontario) a reçu le signal.

Renseignements sur l’épave et sur l’impact

L’aéronef est entré en collision avec le talus d’un fossé du côté nord des voies en direction ouest de la route Transcanadienne. Il a percuté le sol dans une assiette en piqué inclinée à droite, est passé à travers une clôture de barbelés, et s’est immobilisé 68 pieds au nord du fossé, face au sud (figure 2).

Pendant la séquence d’impact, l’aile droite s’est rompue, la bride d’hélice reliée au vilebrequin et l’hélice se sont détachées, le train d’atterrissage principal gauche a été arraché de l’aile gauche, et la gouverne de profondeur gauche est entrée en contact avec le champ, entraînant des dommages importants et la distorsion de la partie arrière du fuselage. Après l’immobilisation de l’aéronef, le moteur a continué de tourner à haute vitesse, car l’hélice n’exerçait plus de charge sur le moteur. Des témoins ont arrêté le moteur et fourni de l’aide aux occupants de l’aéronef.

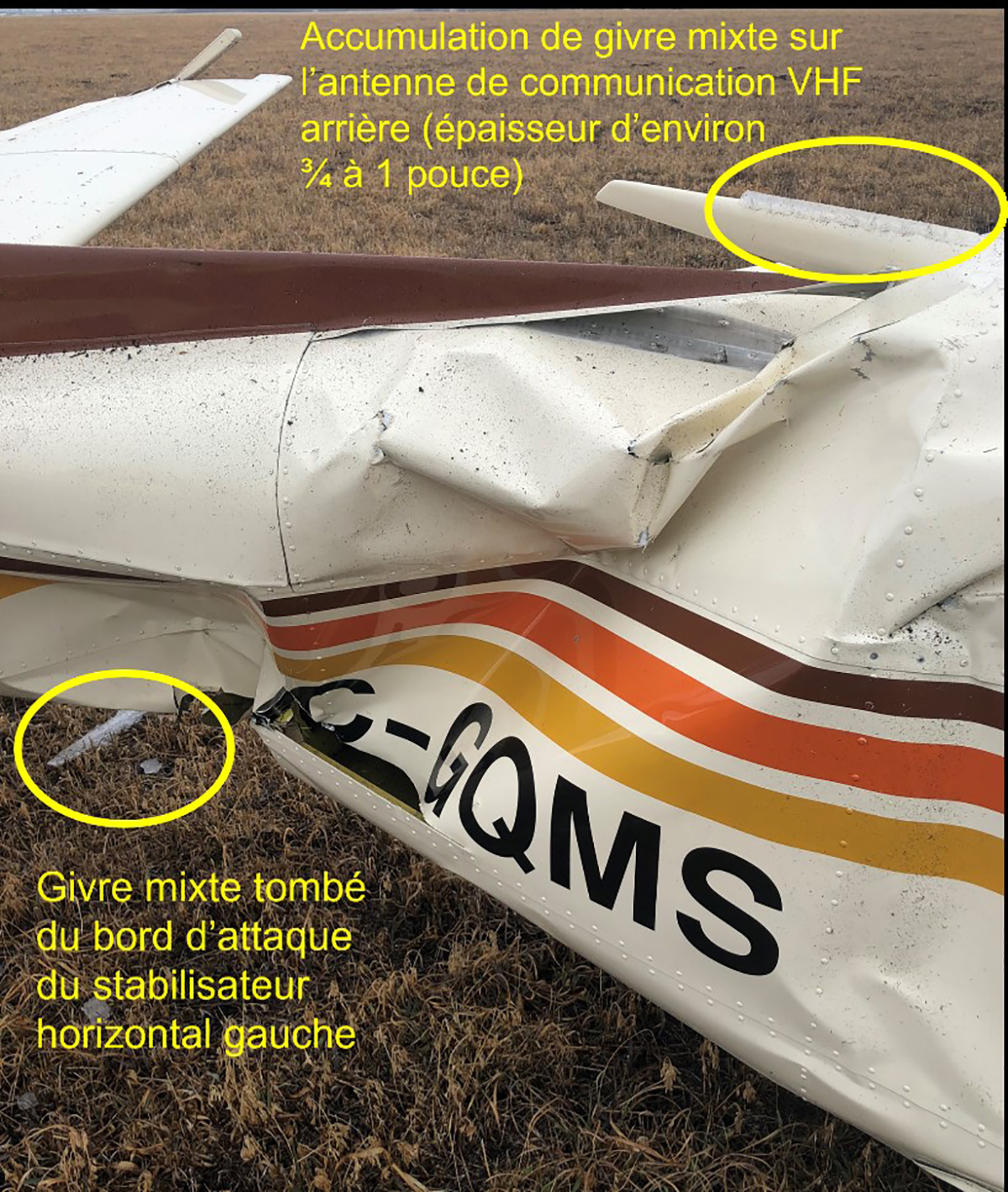

Des agents de la GRC (Gendarmerie royale du Canada) du détachement de Cochrane sont intervenus peu après l’accident. Plusieurs photos de l’extérieur de l’aéronef ont été prises et transmises au BST. Les photos montraient une accumulation de givre mixte sur l’antenne de communication VHF (très haute fréquence) arrière, les bords d’attaque du stabilisateur horizontal, et le bord d’attaque de l’aile gauche (figures 3 et 4). L’enquête a permis d’estimer que l’accumulation de givre mixte sur l’antenne de communication VHF était d’une épaisseur de ¾ à 1 pouce.

Le tachymètre numérique de l’aéronef a été envoyé au Laboratoire d’ingénierie du BST à Ottawa (Ontario) aux fins d’analyse. Les données récupérées de l’unité ont indiqué que le moteur fonctionnait normalement pendant toute la durée du vol.

Renseignements météorologiques

À 13 h 16, une prévision d’aérodrome (TAF) modifiée a été émise pour CYBW. Elle indiquait ce qui suit :

- visibilité de plus de 6 milles terrestres (SM) dans de la neige légère;

- nuages épars à 600 pieds au-dessus du sol (AGL) et plafond couvert à 2500 pieds AGL;

- temporairement entre 13 h et 15 h, visibilité de 1 SM dans de légères averses de pluie, de la neige et de la brume;

- plafond de nuages fragmentés à 600 pieds AGL, couvert nuageux à 1500 pieds AGL.

Entre 13 h et 14 h, le système automatisé d’observations météorologiques (AWOS) à CYBW a émis 9 messages d’observation météorologique spéciale d’aérodrome (SPECI) indiquant des changements importants dans les conditions météorologiques.

Le message d’observation météorologique régulière d’aérodrome automatique (METAR AUTO) émis à 14 h pour CYBW indiquait ce qui suit :

- visibilité de 9 SM dans de la faible pluie;

- plafond couvert à 900 pieds AGL;

- température de 1,2 °C et point de rosée de 0,0 °C;

- calage altimétrique de 29,90 pouces de mercure (inHg).

À 14 h, le service automatique d’information de région terminale (ATIS) à CYBW a émis un message « Papa » qui comprenait les renseignements météorologiques du METAR émis à 14 h et qui indiquait que la surface de la piste 35 était recouverte à 100 % de ⅛ pouce de neige fondante.

À 15 h, 18 minutes avant l’accident, l’ATIS à CYBW a émis un message « Quebec » qui comprenait les renseignements météorologiques suivants :

- vents du 030° magnétique (M) à 5 nœuds;

- visibilité de 9 SM;

- plafond couvert à 1000 pieds AGL;

- température de 1,1 °C et point de rosée de −0 °C;

- calage altimétrique de 29,91 inHg;

- état de la surface de la piste 35 signalé comme mouillé à 100 %.

À 15 h 16, l’AWOS a émis un SPECI qui indiquait les conditions suivantes :

- visibilité de 9 SM dans de la faible pluie;

- plafond couvert à 800 pieds AGL;

- température de 0,8 °C et point de rosée de −0,1 °C.

La carte Nuages et temps de la prévision de zone graphique (GFA) valide au moment de l’événement indiquait des nuages altocumulus castellanus fréquents dans les environs et à l’ouest de CYBW. Ces nuages étaient présents jusqu’à la frontière avec la Colombie-Britannique, avec une visibilité de 1 à 4 SM dans de légères averses de neige, et des plafonds de nuages épars entre 800 et 1500 pieds AGL. Une note sous la légende de la carte Nuages et temps indique : « CB TCU AND ACC IMPLY SIG TURB AND ICE » (cumulonimbus, cumulus bourgeonnants et altocumulus castellanus signifient du givrage et de la turbulence importants).

La carte Givrage, turbulence et niveau de congélation de la GFA n’illustrait aucune zone de conditions de givrage modéré ou fort dans les environs de CYBW; toutefois, elle indiquait que le niveau de congélation se situait à 5000 pieds ASL. Une note sous la légende de la carte indique : « NIL-LGT RIME ICEIC ABV FZLVL UNLS NOTED » (un givrage blanc nul à léger est à prévoir dans les nuages au-dessus du niveau de congélation à moins d’indication contraire).

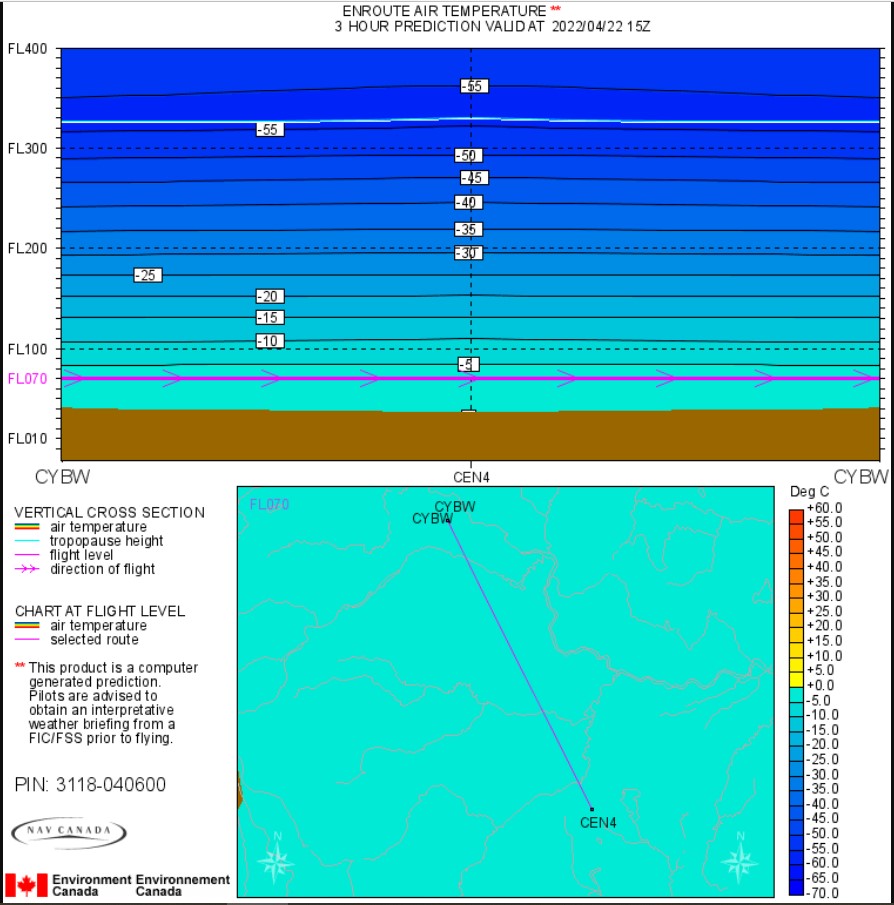

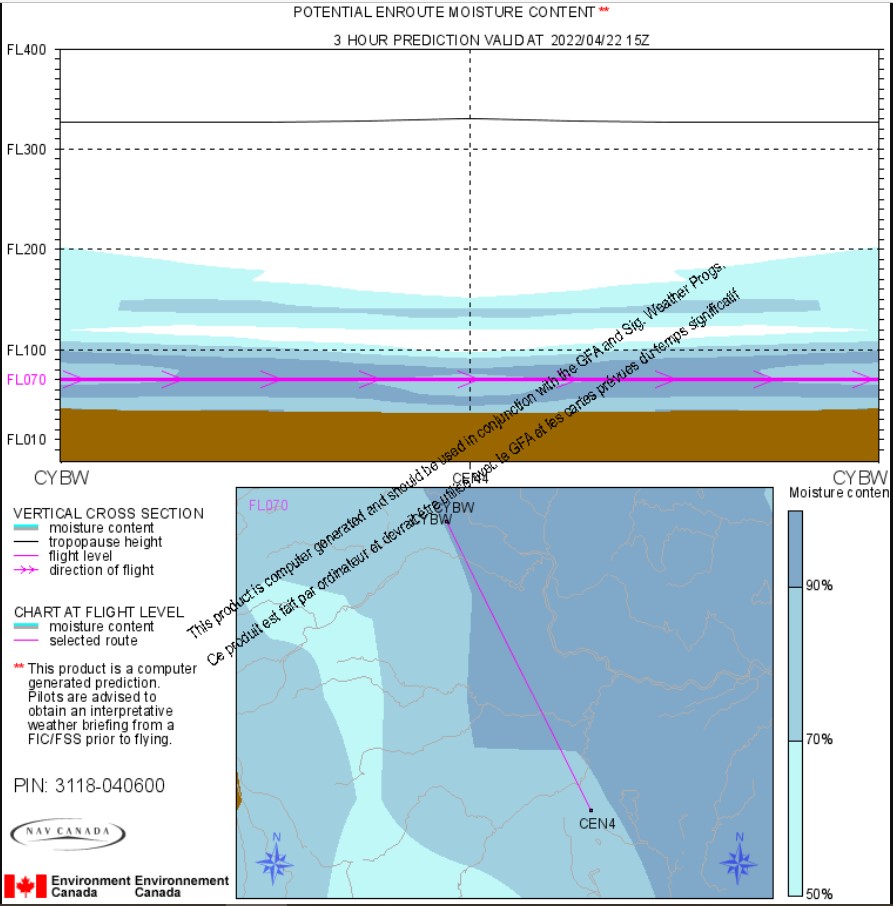

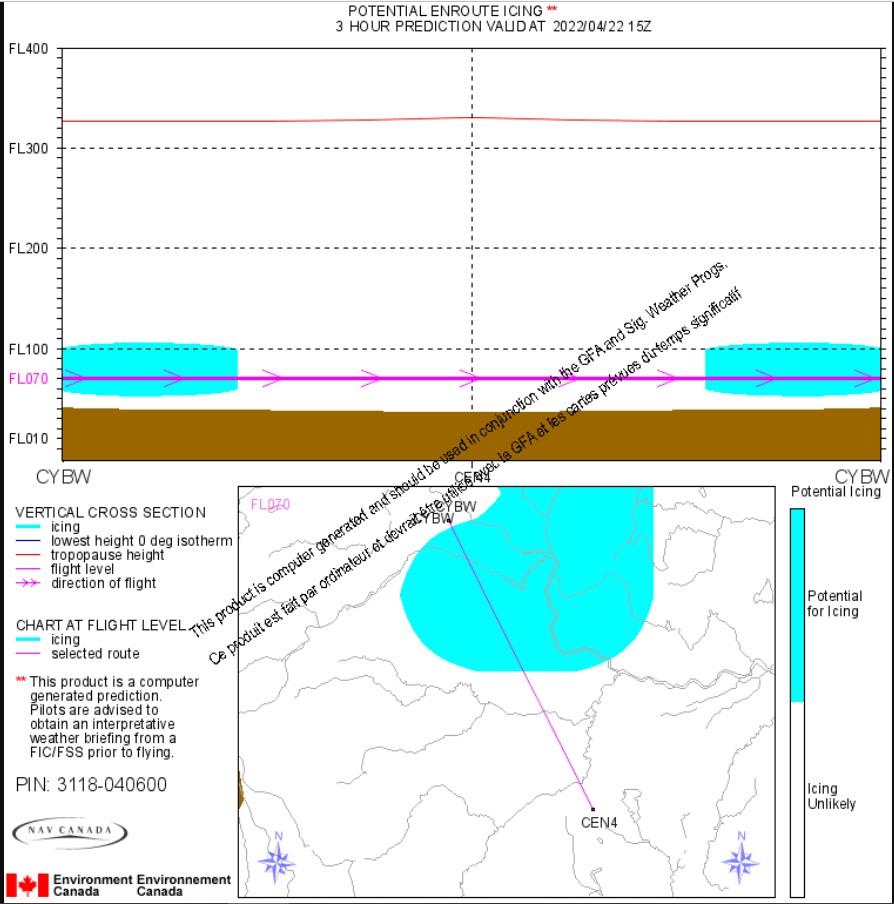

En plus des produits d’information météorologique susmentionnés, les pilotes peuvent consulter la page des prévisions météorologiques en route supplémentaires automatisées (PSAR) de NAV CANADA sur le site Web de la météorologie à l’aviationNote de bas de page 5. L’annexe A donne des exemples des représentations graphiques des conditions entre 9 h et 12 h le jour de l’événement. Ces graphiques montrent le potentiel pour un aéronef de faire l’objet de givrage en vol dans les environs de la route de vol prévue et à l’altitude prévue.

L’enquête n’a pas permis de déterminer avec certitude quels renseignements météorologiques les pilotes avaient consulté avant le vol à l’étude; toutefois, les pilotes n’avaient pas communiqué avec un centre d’information de vol de NAV CANADA pour obtenir un exposé météorologique avant le départ. Le Règlement de l’aviation canadienNote de bas de page 6 exige que le commandant de bord connaisse bien les renseignements météorologiques disponibles pertinents au vol prévu.

Givrage en vol

Du givre peut se former sur un aéronef en vol, principalement à la suite de 3 processus : la surfusion de gouttes d’eau, le gel de l’eau liquide ou le passage direct de la vapeur à la glace. Selon le processus en cause et les conditions, ces accumulations sont normalement classées en 4 catégories : glace transparente, givre blanc, givre mixte et gelée blanche. Tous ces types d’accumulations dégradent les performances, bien qu’à des degrés divers, et tout aéronef qui accumule du givre en vol en subit les répercussions négatives.

Le givrage sur la structure d’un aéronef se produit lorsque les diverses pièces (ailes, stabilisateurs, antenne, etc.) accumulent du givre pendant le vol. Les effets du givrage de la structure sur la performance d’un aéronef sont bien documentés. En août 2015, la Federal Aviation Administration des États-Unis a publié la circulaire d’information AC 91-74B : Pilot Guide: Flight in Icing Conditions, qui fournit [traduction] « de l’information essentielle concernant la sécurité des vols dans des conditions de givrage, les conditions que les pilotes doivent éviter, et la façon d’éviter ces conditions ou de s’en sortir »Note de bas de page 7.

Comme le décrit l’AC 91-74B, l’accumulation en vol d’une quantité même petite de givre sur une surface portanteNote de bas de page 8 réduit considérablement la portance maximale disponible à n’importe quelle vitesse anémométrique ou à n’importe quel angle d’attaque, et diminue considérablement l’angle d’attaque auquel un décrochage se produit (figure 5). Il n’est pas rare que le coefficient de portance maximal soit réduit de 30 %Note de bas de page 9.

L’accumulation de givre a également un effet néfaste sur la traînée d’une surface portante (figure 6). Cela signifie que, à mesure que le givre s’accumule sur la surface portante, la traînée augmente considérablement et rapidement lorsque l’angle d’attaque augmente. Il n’est pas rare que la traînée augmente de 100 %Note de bas de page 10.

En outre, l’AC 91-74B indique ce qui suit [traduction] :

Il est peu probable qu’un aéronef avec une aile complètement non protégée soit certifié pour le vol dans des conditions de givrage, mais il peut se retrouver par inadvertance dans des conditions de givrage. […] Le givre provoque une augmentation de la traînée, ce que le pilote détecte comme une perte de la vitesse anémométrique ou une augmentation de la puissance requise pour maintenir la même vitesse. (L’augmentation de la traînée est également attribuable au givre sur d’autres parties de l’aéronef). Plus l’aéronef demeure longtemps dans ces conditions, plus la traînée augmente; même avec une puissance accrue, il pourrait ne pas être possible de maintenir la vitesse anémométrique. Si l’aéronef a une puissance relativement limitée (comme c’est le cas pour de nombreux aéronefs sans protection contre le givre), il pourrait bientôt s’approcher de la vitesse de décrochage et se retrouver dans une situation dangereuseNote de bas de page 11.

Rapports de laboratoire du BST

Le BST a produit les rapports de laboratoire suivants dans le cadre de la présente enquête :

- LP044/2022 – Radar Analysis [Analyse radar]

- LP036/2022 – NVM Recovery – Various Devices [Récupération de la mémoire non volatile – Divers dispositifs]

Messages de sécurité

Les pilotes doivent faire preuve de diligence lorsqu’ils vérifient la météo avant un vol en consultant toutes les ressources météorologiques disponibles, notamment les centres d’information de vol de NAV CANADA, et tous les produits météorologiques disponibles, y compris les comptes rendus de pilotes et les bulletins météorologiques spéciaux, pour la région du vol prévu.

Les conditions météorologiques propices au givrage sont difficiles à prévoir. En cas de givrage en vol dans un aéronef qui n’est pas certifié pour les conditions de givrage, il est impératif que les pilotes sortent des conditions de givrage immédiatement. De plus, les pilotes devraient traiter et déclarer cette situation comme une situation d’urgence pour obtenir toute l’aide disponible.

Le présent rapport conclut l’enquête du Bureau de la sécurité des transports du Canada sur cet événement. Le Bureau a autorisé la publication de ce rapport le . Le rapport a été officiellement publié le .

Annexe A –Prévisions météorologiques supplémentaires automatisées en route (PSAR) pour le vol à l’étude

![Graphique montrant la façon dont le givre influence le coefficient de portance d’une surface portante (Source : Federal Aviation Administration, Advisory Circular AC 91-74B: Pilot Guide: Flight in Icing Conditions [août 2015], figure 3-5, traduction par le BST.)](/sites/default/files/fra/rapports-reports/aviation/2022/a22w0027/images/a22w0027-figure-05.jpg)

![Graphique montrant la façon dont le givre influence le coefficient de traînée d’une surface portante (Source : Federal Aviation Administration, Advisory Circular AC 91-74B: Pilot Guide: Flight in Icing Conditions [août 2015], figure 3-6, traduction par le BST.)](/sites/default/files/fra/rapports-reports/aviation/2022/a22w0027/images/a22w0027-figure-06.jpg)