Collision avec le relief

Synergy Aviation Ltd.

Robinson Helicopter Company (RHC) R44 II, C-GNEC

Grande Cache (Alberta), 30 NM ENE

Le Bureau de la sécurité des transports du Canada (BST) a enquêté sur cet événement dans le but de promouvoir la sécurité des transports. Le Bureau n’est pas habilité à attribuer ni à déterminer les responsabilités civiles ou pénales. Le présent rapport n’est pas créé pour être utilisé dans le contexte d’une procédure judiciaire, disciplinaire ou autre. Voir Propriété et utilisation du contenu. Les pronoms et les titres de poste masculins peuvent être utilisés pour désigner tous les genres afin de respecter la Loi sur le Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports (L.C. 1989, ch. 3).

Déroulement du vol

À 9 h 19 Note de bas de page 1 le 25 août 2023, l’hélicoptère R44 II de la Robinson Helicopter Company (RHC) (immatriculation C-GNEC, numéro de série 11577) exploité par Synergy Aviation Ltd. a quitté la base éloignée de la compagnie, soit une usine à gaz, située à environ 46 milles marins (NM) à l’est-nord-est de Grande Cache (Alberta). Le vol avait pour objectif de ramasser un filet de levage vide à une batterie de puits de gaz multiples Note de bas de page 2, à environ 13 NM à l’ouest de la base. À partir de là, l’hélicoptère devait se rendre à une autre batterie de puits de gaz pour récupérer des jauges d’intégrité de pipeline, puis revenir à la 1re batterie (figure 1).

Lorsque le pilote est arrivé à la batterie de puits de gaz multiples, il s’est posé près d’une plateforme de travail, sans toutefois couper le moteur de l’hélicoptère. Il est ensuite sorti de l’hélicoptère et a relié la longue élingue de 100 pieds et le filet de levage, qui se trouvait sur la plateforme, au crochet de charge de l’hélicoptère. Le pilote est remonté à bord de l’hélicoptère, puis a décollé et s’est établi en vol stationnaire.

Le pilote a entamé une montée à la verticale, en observant la longue élingue et le filet de levage par la fenêtre de la porte du pilote. Une fois que l’hélicoptère fut bien au-dessus de la plateforme de travail, le pilote a porté son attention jusqu’ici fixée sur la charge se trouvant sous l’hélicoptère vers l’avant de l’hélicoptère et a commencé à voler vers l’avant, en direction de sa prochaine destination.

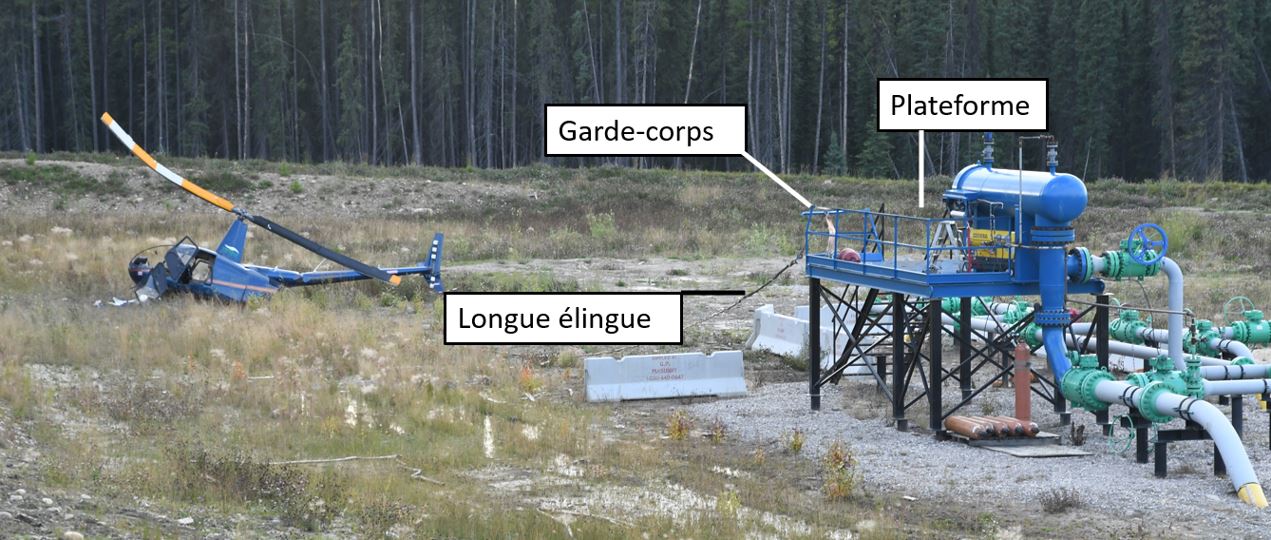

Pendant la transition au vol vers l’avant, l’hélicoptère n’a pas répondu aux commandes de vol du pilote. À l’insu du pilote, la longue élingue avait accroché un garde-corps sur la plateforme de travail.

Alors que le pilote tentait de maintenir la maîtrise de l’hélicoptère, le régime du rotor principal s’est mis à chuter. Compte tenu de la vraisemblance qu’un écrasement s’ensuive, le pilote a dirigé l’hélicoptère loin de la tuyauterie et des réservoirs de gaz, puis l’hélicoptère est entré en collision avec le sol à 9 h 31. La longue élingue est demeurée fixée à l’hélicoptère et au garde-corps de la plateforme de travail (figure 2).

Le pilote portait la ceinture de sécurité qui était à sa disposition, c’est-à-dire une ceinture sous-abdominale et une ceinture-baudrier.

Le pilote ne portait pas de casque, car ce dernier faisait l’objet de réparations. La compagnie ne dispose d’aucun règlement ni d’aucune politique imposant le port du casque aux pilotes.

Le pilote a été en mesure de communiquer avec le personnel de la compagnie en appuyant sur un bouton du système de repérage par satellite et de messagerie d’urgence situé au-dessus du tableau de bord. Le personnel de la compagnie a ensuite communiqué avec les premiers intervenants. Le pilote a utilisé son téléphone cellulaire pour envoyer des messages texte au personnel qui se trouvait dans les environs pour obtenir de l’aide. Dans les 20 minutes qui ont suivi le premier message texte du pilote, le pilote d’un autre hélicoptère qui s’était posé sur les lieux de l’accident lui a administré des premiers soins.

Environ 1 heure plus tard, le pilote dans l’événement à l’étude, qui était grièvement blessé, a été transporté à l’hôpital par hélicoptère-ambulance.

Le système Cospas-Sarsat n’a pas reçu de signal de la radiobalise de repérage d’urgence (ELT) de 406 MHz Note de bas de page 3 .

Renseignements sur le pilote

L’enquête a permis de déterminer que le pilote détenait la licence appropriée pour le vol, conformément à la réglementation en vigueur. Le pilote était titulaire d’une licence de pilote professionnel — hélicoptère valide, qui comportait des annotations pour plusieurs types d’hélicoptères, dont la série Robinson R44. Il avait accumulé environ 4926 heures de vol au total, tous types d’aéronefs confondus.

Le pilote était à l’emploi de Synergy Aviation Ltd. depuis septembre 2016. Au moment de l’événement, il avait accumulé un total de 4796 heures de vol sur les hélicoptères Robinson de la série R44.

L’accident est survenu le 3e jour de l’horaire de travail de 15 jours du pilote et représentait son 1er vol de la journée. Selon un examen de l’horaire de travail et de repos du pilote, la fatigue n’était probablement pas un facteur dans cet événement.

Formation sur les charges externes

Le Règlement de l’aviation canadien (RAC) Note de bas de page 4 exige que les exploitants forment leur équipage sur le travail aérien à effectuer — dans le cas à l’étude, il s’agissait du transport de charges externes. Les Normes de service aérien commercial décrivent également la formation aux situations d’urgence au sol et en vol liées au transport de charges externes Note de bas de page 5 . La compagnie ne disposait pas de formation particulière sur les situations d’urgence mettant en cause les charges externes ou l’équipement connexe.

Selon le dossier de formation de la compagnie du pilote, la formation sur les charges externes a été suivie le 16 mars 2023. La formation comprenait les exercices suivants :

Ramasser 1 charge au sol dans un état contrôlé.

Décoller, faire un circuit et poser la charge près d’un endroit précis.

Ramasser la charge, puis se déplacer horizontalement pour déposer la charge 50 m plus loin.

Ramasser la charge et la tenir immobile pendant 1 minute.Note de bas de page 6

Il a fallu environ 1 heure au pilote pour acquérir ces compétences lors du vol d’entraînement.

Renseignements sur l’aéronef

Le R44 II est un hélicoptère de 4 places doté d’un seul moteur alternatif (Lycoming IO-540-AE1A5). Il a un système à rotor principal bipale semi-rigide. L’hélicoptère ne présentait aucune anomalie connue avant ou pendant le vol à l’étude.

Les dernières inspections effectuées sur l’hélicoptère étaient une inspection aux 50 heures qui a eu lieu le 2 août 2023, alors que l’hélicoptère avait accumulé un nombre total de 3847,9 heures de vol cellule, ainsi qu’une inspection aux 100 heures le 24 juillet 2023 alors que l’hélicoptère avait accumulé un nombre total de 3806,4 heures de vol cellule.

L’hélicoptère était doté d’un système de largage de charge électrique et mécanique Note de bas de page 7. Les 2 systèmes étaient fonctionnels après l’accident.

L’hélicoptère était exploité dans les limites de masse et de centrage ainsi que de centre de gravité.

L’hélicoptère n’était équipé ni d’un enregistreur de données de vol ni d’un enregistreur de conversations de poste de pilotage, et la réglementation en vigueur n’en exigeait pas.

Les données de la trajectoire de vol ont été récupérées du dispositif de repérage par satellite utilisé par la compagnie pour le suivi des vols et les communications d’urgence. Selon ces données, le vol entre la base éloignée et la batterie de puits de gaz multiples a pris environ 10 minutes.

Équipement

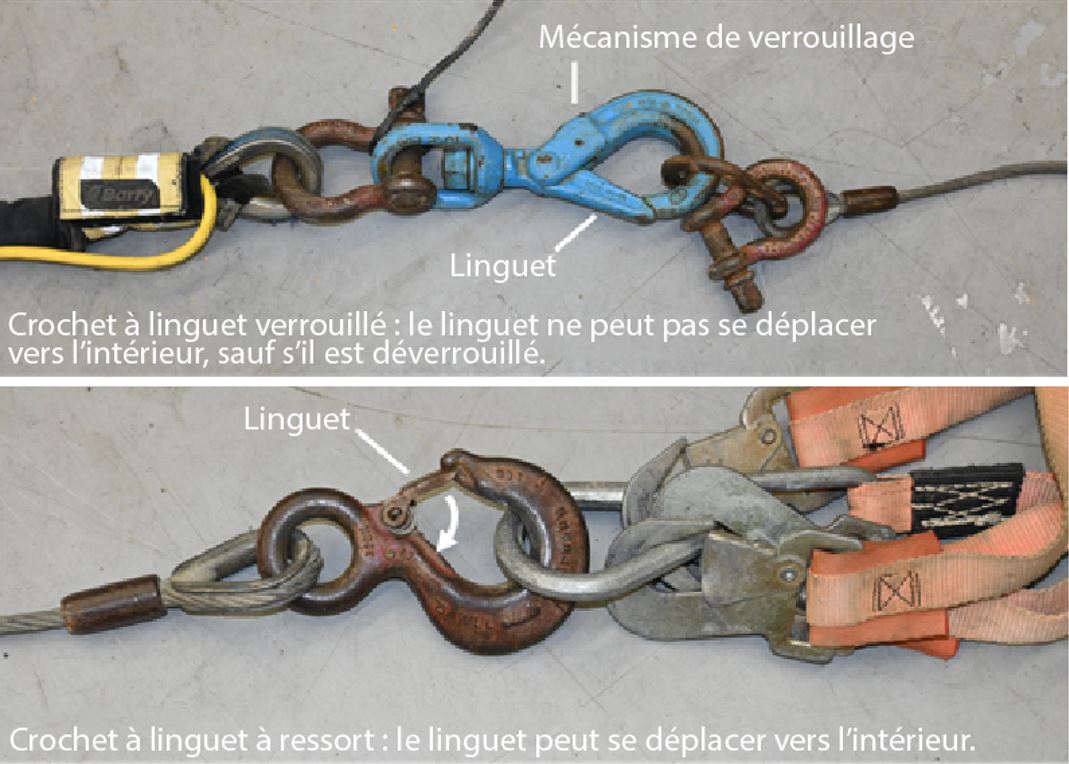

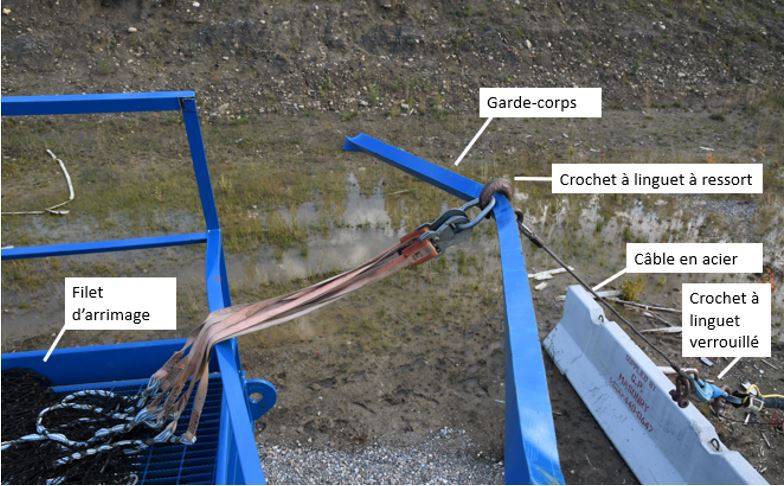

La longue élingue était munie d’un crochet à linguet verrouillé. Ce type de crochet est muni d’un mécanisme de verrouillage qui empêche le linguet du crochet de s’ouvrir, ce qui peut atténuer le risque d’accrochage (figure 3, image du haut). L’extrémité du câble en acier qui était fixée au crochet à linguet verrouillé était munie d’un crochet à linguet à ressort (figure 3, image du bas). Ce type de crochet ne dispose pas d’un mécanisme empêchant le linguet du crochet de s’ouvrir, et c’est ce crochet qui s’est accroché au garde-corps de la plateforme.

Radiobalise de repérage d’urgence

Le système Cospas-Sarsat n’a pas reçu de signal de l’ELT. L’ELT a été retirée de l’hélicoptère sur les lieux de l’accident; le sélecteur a été trouvé dans la position ARM. L’ELT était fixée à son support à l’aide du système de sangles de fixation à ruban autoagrippant Note de bas de page 8 du fabricant à un angle descendant de 45 °. L’ELT ne s’est pas déclenchée pendant l’accident.

L’ELT installée dans l’hélicoptère était conçue pour les aéronefs à voilure fixe, mais elle pouvait être installée dans les hélicoptères si elle était montée à un angle descendant de 45 °. L’interrupteur du détecteur d’écrasement de l’ELT, à savoir le mécanisme qui fait que l’ELT émette un signal à la suite d’un impact, ne fonctionne que dans une seule direction. Une ELT conçue pour les hélicoptères fonctionne dans 6 directions possibles : vers le haut, vers le bas, vers la droite, vers la gauche, vers l’avant et vers l’arrière.

L’Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne (AESA) a publié une note de service concernant l’installation des ELT et a fait la remarque suivante [traduction] :

[…] lors d’un écrasement d’hélicoptère, la direction de l’impact peut facilement se distinguer de l’axe principal de l’aéronef. Néanmoins, il convient de noter qu’il ne s’agit pas de la seule solution pour les hélicoptères. Des produits conçus spécifiquement pour les hélicoptères ou conçus pour détecter les forces dans plusieurs axes se trouvent actuellement sur le marché Note de bas de page 9.

Le RAC ne prescrit pas spécifiquement les ELT à interrupteur de détecteur d’écrasement à axes multiples pour les hélicoptères. Les ELT doivent satisfaire à la spécification technique canadienne (CAN-TSO) 126b ou à une spécification subséquente. L’ELT installée dans l’hélicoptère répondait à cette exigence.

Renseignements sur l’épave et sur l’impact

Lorsque les enquêteurs sont arrivés sur les lieux de l’accident, le câble qui s’était accroché au garde-corps de la plateforme de travail y était toujours fixé (figure 4). Le devant de l’hélicoptère a subi peu de dommages. L’hélicoptère avait percuté le sol sur le côté droit. Les pales du rotor principal ont été déformées parce qu’elles ont percuté le sol alors qu’elles tournaient toujours. Le fuselage a été lourdement endommagé. Il n’y avait aucun signe de problème mécanique préexistant lié à l’hélicoptère.

Renseignements météorologiques

La base éloignée de la compagnie ne dispose pas de station d’observation météorologique pour l’aviation. Le pilote avait obtenu des renseignements météorologiques à partir des prévisions de zone graphique (GFA) de NAV CANADA, des messages d’observation météorologique régulière d’aérodrome (METAR) et des prévisions d’aérodrome (TAF) de l’aéroport de Grande Prairie (CYQU), de l’aéroport d’Edson (CYET) et de l’aéroport de Whitecourt (CYZU), tous situés en Alberta.

Le METAR de la station la plus proche du lieu de l’accident (CYET) faisait état des conditions météorologiques suivantes à 9 h :

- vent calme;

- visibilité de ⅛ mille terrestre dans du brouillard;

- visibilité verticale de 200 pieds;

- température de 7 °C et point de rosée de 7 °C;

- calage altimétrique de 30,25 pouces de mercure.

Les conditions météorologiques à la base éloignée de la compagnie et à la batterie étaient propices au vol selon les règles de vol à vue (VFR) et il y avait peu de brouillard dans la région. L’enquête a permis de déterminer que les conditions météorologiques n’ont pas été un facteur dans l’événement.

Rapports de laboratoire du BST

Le BST a produit le rapport de laboratoire suivant dans le cadre de la présente enquête :

- LP142/2023 – ELT Analysis [Analyse de la radiobalise de repérage d’urgence]

Mesures de sécurité prises

Peu après l’accident, Synergy Aviation Ltd. a envoyé une note de service interne prescrivant les mesures suivantes :

- Toutes les charges doivent être posées au sol et retirées du sol à proximité des plateformes, mais à l’écart de celles-ci.

- Tous les systèmes de linguets à ressort des sangles doivent être retirés du service et remplacés par un crochet à linguet verrouillé dont le déverrouillage doit être actionné manuellement.

- Toutes les opérations de longue élingue exigent que le pilote retire la porte de l’aéronef pour assurer la meilleure visibilité possible de la charge externe et/ou de l’extrémité de la longue élingue.

- Toutes les opérations associées aux contrats d’exploitation des pilotes doivent faire l’objet d’un examen et les dangers sur les sites doivent être cernés.

Messages de sécurité

L’inclusion des procédures d’urgence dans la formation sur les charges externes aide à préparer les pilotes à intervenir de façon appropriée en cas d’urgence pendant le transport de charges externes.

Il est important que les exploitants qui transportent des charges externes utilisent de l’équipement qui atténue ou élimine les risques d’accrochage involontaire.

Bien qu’il soit permis d’installer des ELT munies d’interrupteurs de détecteur d’écrasement à axe unique à bord des hélicoptères, les exploitants doivent être conscients du fait que ces ELT peuvent ne pas fonctionner dans l’éventualité où la force d’impact différerait de l’angle d’installation.

Le présent rapport conclut l’enquête du Bureau de la sécurité des transports du Canada sur cet événement. Le Bureau a autorisé la publication de ce rapport le . Le rapport a été officiellement publié le .